José Horta Manzano

Chamada da Folha de São Paulo deste 1° julho 2015.

É malcheiroso, numa palavra só, tudo grudado.

É malcheiroso, numa palavra só, tudo grudado.

O odor já é suficientemente desagradável. Melhor não acrescentar nada.

José Horta Manzano

Os tempos andam complicados para todos – mais para uns que para outros. Para o partido que dominava a cena política federal até poucos meses atrás, o momento é mais que espinhoso. Depois que perderam a hegemonia, seus afiliados estão tentando colar os cacos.

O instantâneo tomado ontem no Congresso Nacional do PT deixa perceber que, por detrás de sorrisos de triunfo, há muita preocupação. Vejamos dois detalhes:

A bancada oficial é ornada pelas bandeiras do Brasil, da Bahia e do partido. Detalhe sintomático: a bandeira nacional ocupa a posição central, jogando a do partido pra escanteio.

A bancada oficial é ornada pelas bandeiras do Brasil, da Bahia e do partido. Detalhe sintomático: a bandeira nacional ocupa a posição central, jogando a do partido pra escanteio.

Nos tempos áureos, teriam vindo todos de roupa vermelha. Hoje, dado que o partido está irremediavelmente associado à roubalheira e à bandidagem, o vibrante vermelho-revolução – marca registrada da agremiação – foi substituído pela sem-gracice do traje de todos os dias. Alguns até de camisa pra fora da calça, composição pra lá de chique.

Pra finalizar, fato singular, importante e inquietante: a presença da presidente da República. A pessoa que acumula as duas funções maiores – chefe do governo e chefe do Estado brasileiro – deve ter a sabedoria de pairar acima de partidos. No momento em que foi eleita, dona Dilma deveria ter passado a distanciar-se de comemorações e festejos partidários. Faz parte da liturgia da função.

A presidente não fez mera visita de cortesia. Foi parte integrante e figura capital do convescote. Dado que nunca foi vista em convenção de nenhum outro partido, fica a certeza de que não é a presidente de todos os brasileiros, mas somente do partido do «nós». O «eles» fica de fora.

A presidente não fez mera visita de cortesia. Foi parte integrante e figura capital do convescote. Dado que nunca foi vista em convenção de nenhum outro partido, fica a certeza de que não é a presidente de todos os brasileiros, mas somente do partido do «nós». O «eles» fica de fora.

No fundo, é melhor assim.

Escrevo antes do exame de admissão ao STF pelo qual deverá passar, logo mais, o candidato indicado por dona Dilma. Desconheço, portanto, o resultado. Mas tenho considerações a respeito.

O que se passa estes dias é o retrato do Brasil, um exemplo acabado do «jeitinho» brasileiro, prova maior da indisciplina, da desorganização, da leniência de nossa sociedade. Muitos se orgulham dessa faceta nacional – não é meu caso.

Segundo a Constituição, os poderes da República são harmônicos e complementares. Nenhuma hierarquia há entre eles. Portanto, fazer parte do colegiado que encabeça o STF é estar no topo da hierarquia, tanto quanto o presidente da República.

Segundo a Constituição, os poderes da República são harmônicos e complementares. Nenhuma hierarquia há entre eles. Portanto, fazer parte do colegiado que encabeça o STF é estar no topo da hierarquia, tanto quanto o presidente da República.

Presidente, muda-se a cada quatro anos, quando nos é permitido despachar o antigo pra casa e eleger outro. Escolha de ministro de STF deve ser feita com cuidado redobrado, dado que o cargo é vitalício. Com a escolha de mau titular, quem se dana é o País. Ninguém poderá tirar o homem de lá.

Pela natureza do cargo, é conveniente que juízes exibam perfil neutro. Essa recomendação de imparcialidade vale sobretudo para juízes-mores. Melhor será que não tenham (nem tenham tido) proximidade com movimentos radicais, com partidos políticos, nem com teorias extremistas, revolucionárias ou sectárias. Serem conhecidos por suas opiniões sensatas, é o mínimo que se pode exigir.

Pela natureza do cargo, é conveniente que juízes exibam perfil neutro. Essa recomendação de imparcialidade vale sobretudo para juízes-mores. Melhor será que não tenham (nem tenham tido) proximidade com movimentos radicais, com partidos políticos, nem com teorias extremistas, revolucionárias ou sectárias. Serem conhecidos por suas opiniões sensatas, é o mínimo que se pode exigir.

O atual candidato à vaga do Supremo não se encaixa nesse perfil. Pelo que o Brasil inteiro ficou sabendo estes dias, o postulante comunga com ideias próximas às de movimentos radicais. Pior que isso, está demonstrado que passou por cima da lei ao aceitar posto na Procuradoria Pública ao mesmo tempo que continuava exercendo como advogado privado.

Dona Dilma, amparada por seus assessores, não pode alegar ignorância desses fatos. Não devia, portanto, ter nomeado esse indivíduo para posto tão importante. Ao indicá-lo, a presidente fez exatamente como ele: pisoteou a Constituição, o decoro e o bom senso. Tentou “dar um jeitinho”, contornar leis e regras. É revoltante assistir ao menosprezo do interesse da nação em prol das conveniênciais pessoais da presidente e da nomenklatura que lhe assiste.

Dona Dilma, amparada por seus assessores, não pode alegar ignorância desses fatos. Não devia, portanto, ter nomeado esse indivíduo para posto tão importante. Ao indicá-lo, a presidente fez exatamente como ele: pisoteou a Constituição, o decoro e o bom senso. Tentou “dar um jeitinho”, contornar leis e regras. É revoltante assistir ao menosprezo do interesse da nação em prol das conveniênciais pessoais da presidente e da nomenklatura que lhe assiste.

Que o senhor Fachin seja ou não aprovado pelos parlamentares é de somenos. O pior passo já foi dado pela presidente ao indicá-lo para o topo do STF. Se não quiserem descer mais um degrau na pouca consideração que a nação ainda lhes devota, os congressistas têm de repudiar o postulante. É o mínimo que podem fazer para remendar o tremendo erro presidencial.

Curiosidade etimológica

Curiosidade etimológica

Fachin (pronuncie Faquín) é forma dialetal vêneta do italiano facchino. Provém do árabe faqih, que designava, na origem, um doutor, um sacerdote, um teólogo ou um juiz – pessoa importante.

Ao entrar na língua italiana, o termo foi perdendo majestade. Com o decorrer do tempo, passou a significar superintendente, controlador de alfândega. Decaiu, em seguida, para designar um escrivão. Continuou perdendo importância. Alguns séculos atrás, adquiriu o sentido de vendedor ambulante, mascate.

Ao entrar na língua italiana, o termo foi perdendo majestade. Com o decorrer do tempo, passou a significar superintendente, controlador de alfândega. Decaiu, em seguida, para designar um escrivão. Continuou perdendo importância. Alguns séculos atrás, adquiriu o sentido de vendedor ambulante, mascate.

Hoje chegou ao fundo do poço. Facchino é como são chamados os carregadores de malas, os descarregadores de caminhão, os que transportam objetos pesados. Aliás, a palavra faquino existe, com o mesmo sentido, em nossa língua. Mas seu uso é pra lá de bissexto.

Hoje chegou ao fundo do poço. Facchino é como são chamados os carregadores de malas, os descarregadores de caminhão, os que transportam objetos pesados. Aliás, a palavra faquino existe, com o mesmo sentido, em nossa língua. Mas seu uso é pra lá de bissexto.

Esperemos que a (provável) sagração de nosso Fachin nacional não signifique a decadência da função de ministro do STF.

José Horta Manzano

Artigo publicado pelo Correio Braziliense em 2 mai 2015

Mês passado, neste espaço, sugeri a Dilma Rousseff convocar um plebiscito. Matéria para consulta popular há de sobra, fato que deixaria a presidente à vontade para escolher a que lhe conviesse. O ponto crucial, a não descurar sob hipótese alguma, seria deixar bem claro que sua permanência no cargo estaria vinculada ao resultado da consulta popular.  Apoiada pelos brasileiros, levaria o mandato até o fim, e não se falaria mais nisso – afinal, não se pode chamar eleitores às urnas a cada semana. Se, no entanto, os votantes se atrevessem a rejeitar a proposta, ela renunciaria, pura e simplesmente, ao mandato. Fiel a seu estilo, sairia de cabeça erguida, por decisão pessoal. Ficaria patente que valoriza o nobre sentimento da honra.

Apoiada pelos brasileiros, levaria o mandato até o fim, e não se falaria mais nisso – afinal, não se pode chamar eleitores às urnas a cada semana. Se, no entanto, os votantes se atrevessem a rejeitar a proposta, ela renunciaria, pura e simplesmente, ao mandato. Fiel a seu estilo, sairia de cabeça erguida, por decisão pessoal. Ficaria patente que valoriza o nobre sentimento da honra.

Assoberbada de trabalho e sobrecarregada de preocupações, a mandatária não há de ter tido tempo de avaliar a sugestão. Ou talvez, desacostumada a seguir conselhos, tenha decidido manter-se inabalada e inabalável. Cada um é que sabe onde lhe aperta o sapato.

A vida (não só a da presidente) anda um bocado complicada, convenhamos. A insegurança assusta, incertezas atulham o horizonte. A gente às vezes se sente mergulhado numa autêntica casa de mãe joana, uma espelunca onde todos gritam e ninguém tem razão. Paira no ar a impressão de que conquistas e avanços, que acreditávamos consolidados, andam evaporando num processo inexorável de dissolução.

Ministro que entra, ministro que sai; mandatária-mor em palpos de aranha e visivelmente isolada; antigos presidentes dando palpites sobre tudo e sobre todos, como se em roda de botequim estivessem; congressistas desacreditados; revelação diária de detalhes novos de roubalheiras antigas. Arre! Tudo contribui para aumentar a desagradável sensação de que o coreto bagunçou de vez. Aos cidadãos comuns que somos, restam o desencanto e, mais que tudo, a certeza de que nos caberá pagar a conta.

Ministro que entra, ministro que sai; mandatária-mor em palpos de aranha e visivelmente isolada; antigos presidentes dando palpites sobre tudo e sobre todos, como se em roda de botequim estivessem; congressistas desacreditados; revelação diária de detalhes novos de roubalheiras antigas. Arre! Tudo contribui para aumentar a desagradável sensação de que o coreto bagunçou de vez. Aos cidadãos comuns que somos, restam o desencanto e, mais que tudo, a certeza de que nos caberá pagar a conta.

Nós, brasileiros, temos tendência a exagerar os aspectos negativos de todo acontecimento. Acentuamos de tal modo a face ruim, que acabamos incapazes de enxergar o lado positivo. Alguns asseguram que essa curiosa peculiaridade está inscrita no tema astral do País. Dizem que assim são as coisas e que é impossível contrariar o carma nacional. Como não sou do ramo, prefiro dar de barato e não comprar essa briga.

Não se faz omelete sem partir ovos. Não se constrói o novo sem demolir o antigo. Não se ganha guerra sem travar batalha. O brado da sabedoria popular é incontestável: todo avanço, todo progresso, toda conquista pressupõe a falência da estrutura antiga. Exige mudança. Provoca crise. Abre um túnel que temos de atravessar para chegar à luz do outro lado.

Não se faz omelete sem partir ovos. Não se constrói o novo sem demolir o antigo. Não se ganha guerra sem travar batalha. O brado da sabedoria popular é incontestável: todo avanço, todo progresso, toda conquista pressupõe a falência da estrutura antiga. Exige mudança. Provoca crise. Abre um túnel que temos de atravessar para chegar à luz do outro lado.

Erramos ao dar exagerada importância à crise, que é passageira. Convém fazer das tripas coração e considerar que o atual momento conturbado é passagem obrigatória que conduz à transformação do modelo exaurido.

Quando se sacode a árvore, os frutos podres se esborracham no chão. É o que está acontecendo. Alguns sinais já sorriem no horizonte. Semana passada, antiga proposta de voto distrital foi aprovada no Senado. Tímido, o projeto restringe a prática a alguns poucos municípios. Mas é passo na boa direção.

«Toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar» – sentenciou Nélson Rodrigues. Durante doze anos, afagados pela brisa leve da bonança econômica, estivemos anestesiados. Pouco se nos dava que o comportamento de medalhões fosse tortuoso: tinham todos direito ao apoio negligente e (quase) unânime da nação distraída.

«Toda unanimidade é burra. Quem pensa com a unanimidade não precisa pensar» – sentenciou Nélson Rodrigues. Durante doze anos, afagados pela brisa leve da bonança econômica, estivemos anestesiados. Pouco se nos dava que o comportamento de medalhões fosse tortuoso: tinham todos direito ao apoio negligente e (quase) unânime da nação distraída.

Dissensões pipocam hoje na classe política. A presidente colide com o Senado, que abalroa a Câmara, que esbarra em líderes partidários, que estranham o STF. Não é motivo pra se deixar abater, distinto leitor! Ao contrário, esse cafarnaum é pra lá de salutar. A presença de vulto todo-poderoso na chefia do Executivo, como ocorreu nos últimos anos, empalidece os outros poderes, desequilibra o conjunto e distorce o espírito republicano.

A todo presidente com baixa aprovação popular, corresponde um Congresso revigorado. Parlamento fortalecido e voto distrital são notícias auspiciosas. Afinal, se a presidente foi eleita com o voto de metade dos eleitores, o Congresso representa a totalidade dos brasileiros.

A todo presidente com baixa aprovação popular, corresponde um Congresso revigorado. Parlamento fortalecido e voto distrital são notícias auspiciosas. Afinal, se a presidente foi eleita com o voto de metade dos eleitores, o Congresso representa a totalidade dos brasileiros.

Não nos deixemos abater pelas nuvens escuras que encobrem o sol neste momento. Que desabem, que se precipitem e que se dissipem. Bom marinheiro ensina que, depois da tempestade, é garantido: vem bom tempo.

Não é qualquer informação que merece um infográfico. Esse tipo de trabalho complementar à notícia escrita é geralmente dedicado a acontecimentos nacionais bem conhecidos.

O portal francês France24 mantém reverenciado canal internacional de tevê de informação 24h por dia. Edita também um site internet. Dedicou, neste 29 de abril, um infográfico ao escândalo da Petrobrás.

Não fosse o desconforto e a vergonha que sentimos com o episódio, aparecer nas manchetes globais seria até motivo de orgulho. Infelizmente, nesse caso, a gente pagaria pra não figurar lá.

Sob o título Les dessous d’un scandale fou – o lado oculto de um escândalo louco –, o infográfico se esforça para resumir, em nove quadros, a complexa história da maior roubalheira já descoberta no Brasil. Traduz o nome da operação como lavage de voiture – lavagem de automóvel. Vale o esforço, mas não tenho certeza de que um leitor não iniciado entenda grande coisa.

Os quadros embolam um caudal de informações: nome de gente, nome de cidade, marca de automóvel, nome de empresa. Chegam até aos infelizes roedores que um irresponsável decidiu, outro dia, soltar no Congresso.

Os quadros embolam um caudal de informações: nome de gente, nome de cidade, marca de automóvel, nome de empresa. Chegam até aos infelizes roedores que um irresponsável decidiu, outro dia, soltar no Congresso.

Se alguém tiver curiosidade de dar uma espiada, clique aqui.

José Horta Manzano

Artigo publicado pelo Correio Braziliense em 4 abr 2015

Que tenham sido um ou dois milhões nas ruas, dia 15 de março, tanto faz. A conta pouco conta. Que ministros deem as costas e se ponham a renunciar pode surpreender, mas tampouco é capital. Que assessores e porta-vozes se contradigam, que deixem o dito pelo não dito, que troquem os pés pelas mãos também não é o fim do mundo.

Que antigo presidente ameace soltar nas ruas exército paralelo, à imagem das milícias de Hitler e de Mussolini que impunham lei particular na valentona, não é plausível. Ainda que o Brasil esteja «esticando a corda», como confessou um ministro recentemente, o cabo de guerra não há de rebentar tão já.

Que o Congresso e a presidente andem às turras, que se mordam reciprocamente as excelsas orelhas, que se assestem mútuas pedradas é coisa de somenos. Que subam o dólar e a inflação, que baixem os reservatórios e a credibilidade do País são coisas da vida. Sobreviveremos.

Nossa presidente tem couraça rija, daquelas que não cedem a pressõezinhas. Forjada no enfrentamento, já passou por outras e não é de se assustar com miudezas.

No entanto, tudo tem limite. Cada um tem seu calcanhar de aquiles. Presidentes podem, peito aberto, dispensar louvor de áulicos, prescindir de ministros e até encarar congressistas. Um único pilar lhes é vital e imperativo: o apoio do povo que os elegeu.

Não há que se diga: o fator maior de desestabilização de Dilma Rousseff é sua vertiginosa queda no barômetro de popularidade, aferida por pesquisa recente. O que era apenas percepção tornou-se fato.

A presidente pode (dizem as más línguas que costuma) oferecer demorados chás de cadeira a assessores e outros visitantes. Pode humilhar publicamente, como de fato já fez, embaixador estrangeiro. Pode desconsiderar, como tem feito, críticas e alertas trombeteados pela mídia daqui e de fora. Existe algo, no entanto, que ela não pode fazer sem correr perigo funesto: passar por cima do descontentamento e da reprovação daqueles que nela depositaram confiança e que ora se sentem defraudados.

Há quem aposte em eventual destituição da mandatária pelo Congresso. Hipotética e traumática, a solução seria sobretudo desastrosa – deixaria sombras e amargor por muitos anos. Quem tem mais de 30 anos já assistiu a esse filme, verdadeiro traumatismo ainda vivo na memória.

Sejamos objetivos. Dois fatores conjugados foram necessários para alçar Dilma à presidência. Por um lado, ao registrar candidatura, ela mostrou a decisão de dirigir a República. Por outro, ela se submeteu ao voto popular, universal e direto para obter o posto. Por coerência, eventual quebra de mandato tem de ser produto da interação dos mesmos fatores que a içaram ao cargo maior: vontade popular e decisão da interessada.

Nos dias de hoje, destituí-la por decisão de parlamentares pega mal. Ainda que tenham sido eleitos pelo povo, nossos congressistas têm feito tantas artes que são percebidos como descompromissados com o bem comum. Decidido pelo Congresso, eventual impedimento da presidente pode até ser tachado de conluio. Não convém seguir essa via.

Magnânima, a história guarda exemplos de como fazer. Uns casos são mais edificantes que outros. Entre os marcantes, está a despedida de De Gaulle, em 1969. Passada a enxurrada de protestos do ano anterior, o general sentiu-se desprestigiado. Começou a dar-se conta de sua desconexão com a nova realidade.

Antes que o despedissem, afronta insuportável para velho leão, ele encontrou a parada: convocou um plebiscito – um mero subterfúgio. Na teoria, os cidadãos deveriam referendar uma reforma administrativa. Na prática, De Gaulle queria certificar-se de que o povo ainda o queria como presidente. Foi logo avisando que, caso a reforma fosse rejeitada, renunciaria ao mandato. Dito e feito. Derrotado pelo voto popular, o presidente deixou o cargo no dia seguinte.

Em outras ocasiões, dona Dilma já acariciou a ideia de plebiscito, sem nunca ter chegado aos finalmentes. Pois a hora é agora. Que escolha um pretexto qualquer, que o submeta à decisão popular e que deixe bem claro que, em caso de rejeição, renunciará ao que lhe resta de mandato.

Se for derrotada, sairá de cabeça erguida: terá saído porque quis e não por bilhete azul dado pelo Congresso. Se for respaldada, terá recebido a confirmação de que os brasileiros desejam sua permanência. Seja qual for o resultado, desonra não haverá.

Hoje, malha-se o judas. Possa o domingo de Páscoa serenar ânimos e perenizar a aleluia. Ninguém merece este clima por mais quatro anos.

«O ano político costuma começar só depois do carnaval, mas até isso mudou: 2015 começou seco, quente e antes da hora em Brasília, com a presidente Dilma Rousseff sambando no Planalto, o PT desafinando no Congresso e os dois derrapando na avenida.»

Eliane Cantanhêde, em sua coluna do Estadão, 13 fev° 2015.

José Horta Manzano

Já discorri, no artigo Voando baixo, sobre o constrangedor episódio protagonizado por dois eleitos do povo, um deputado e uma deputada, integrantes da Câmara Federal.

Já discorri, no artigo Voando baixo, sobre o constrangedor episódio protagonizado por dois eleitos do povo, um deputado e uma deputada, integrantes da Câmara Federal.

Os dois têm o que se costuma dizer ‘gênio forte’, próprio daqueles que não costumam levar desaforo pra casa. Ela provocou. Ele devolveu. Foi uma baixaria. Espetáculo deprimente.

Numa roda de amigos, numa conversa de boteco, na sala de visitas de sua própria casa, cada um tem o direito de se exceder, de dizer palavrão, de se exprimir como lhe apraz. As consequências – se houver – ficarão restritas ao círculo íntimo. Quando se é figura pública, o feitio tem de ser diferente.

A partir do momento em que a dama e o cavalheiro se candidataram e foram eleitos, seus menores fatos e gestos passaram a extravasar do âmbito pessoal para adentrar o domínio público. A dama e o cavalheiro não estão no Congresso – em princípio – defendendo seu mesquinho interesse pessoal. Funcionam ali como representantes do naco da população que os elegeu. Aureolados pela glória, nem sempre se dão conta. Mas assim é.

Deputado não é diarista nem recebe por hora. Está investido de sua função 24 horas por dia, esteja em plenário ou não. Se o distinto leitor e eu podemos cometer pequenas faltas, que ninguém é de ferro, a coisa se complica quando o autor do deslize é um eleito do povo.

Voltando ao caso de suas excelências Maria do Rosário e Jair Bolsonaro, devo dizer que o comportamento escrachado de ambos mostrou que nenhum dos dois está apto a exercer as funções para as quais foi eleito. Degradam ambos, ainda mais, a imagem que o povo tem do parlamento. Além da ladroagem, da desonestidade e da incapacidade, suas excelências adicionam outra característica ao arsenal dos parlamentares: a descompostura.

Voltando ao caso de suas excelências Maria do Rosário e Jair Bolsonaro, devo dizer que o comportamento escrachado de ambos mostrou que nenhum dos dois está apto a exercer as funções para as quais foi eleito. Degradam ambos, ainda mais, a imagem que o povo tem do parlamento. Além da ladroagem, da desonestidade e da incapacidade, suas excelências adicionam outra característica ao arsenal dos parlamentares: a descompostura.

Quando um funcionário não funciona, o que é que se faz? Manda-se para o olho da rua. Que se casse o mandato dos dois! E que se aproveite agora, que o voto deixou de ser secreto. Já que o povo nem sempre mostra discernimento ao eleger seus representantes, que o Congresso se encarregue de autoexpurgar-se.

José Horta Manzano

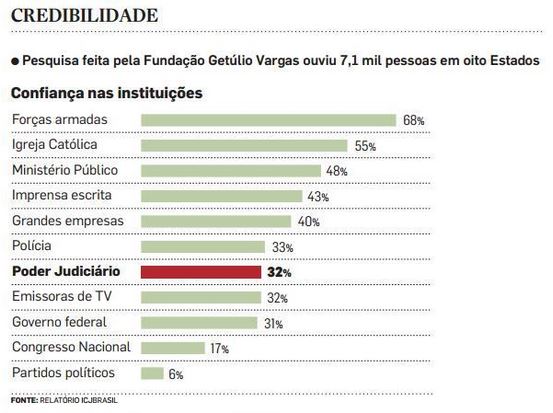

A Fundação Getúlio Vargas costuma sondar a opinião da população para medir seu grau de confiança nas instituições. Encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a última pesquisa acaba de sair do forno. Seus resultados serão discutidos, pelo detalhe, estes próximos dias. Enquanto isso, o Estadão deste 10 nov° publicou as grandes linhas.

A Fundação Getúlio Vargas costuma sondar a opinião da população para medir seu grau de confiança nas instituições. Encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a última pesquisa acaba de sair do forno. Seus resultados serão discutidos, pelo detalhe, estes próximos dias. Enquanto isso, o Estadão deste 10 nov° publicou as grandes linhas.

A confiança dos entrevistados em 11 instituições foi testada. Apenas duas delas contam com a aprovação da maioria: as Forças Armadas e a Igreja Católica.

Os demais componentes da ossatura da sociedade não conseguiram convencer nem metade do povo. O Ministério Público, a imprensa escrita e as grandes empresas até que se saem bem, com mais de 40% de aprovação.

De corporações tais como polícia, Justiça e emissoras de tevê, dois em cada três brasileiros desconfiam. É muita gente. A desconfiança com relação ao governo federal, então, é mais grave: atinge 69% dos cidadãos!

Na rabeira, estão duas instituições. Em penúltimo lugar, o Congresso, no qual 83% dos brasileiros não depositam confiança. Fechando a fila, vêm os partidos políticos, nos quais 94%(!) dos entrevistados não botam nenhuma fé.

Na rabeira, estão duas instituições. Em penúltimo lugar, o Congresso, no qual 83% dos brasileiros não depositam confiança. Fechando a fila, vêm os partidos políticos, nos quais 94%(!) dos entrevistados não botam nenhuma fé.

Esses resultados são pra lá de inquietantes. Os brasileiros que têm hoje 35 anos não conheceram a ditadura militar. Dela só têm notícias pelo que contam os mais velhos ou pelos livros de história. O passado costuma exercer fascínio especial – «ah, aqueles é que eram bons tempos».

Esses jovens, a caminho da maturidade, são os que dirigirão o País nos próximos vinte anos. Descrentes do governo, da Justiça, do Congresso e da polícia, que reviravolta imprimirão ao Brasil?

As correntes e partidos que hoje dominam a cena política nacional deveriam debruçar-se numa análise aprofundada do futuro que se prepara. Nada é eterno. O que sobe acaba descendo, mais dia, menos dia. Para evitar catástrofes anunciadas, mais vale consertar desde já o que ainda pode ser remendado.

As correntes e partidos que hoje dominam a cena política nacional deveriam debruçar-se numa análise aprofundada do futuro que se prepara. Nada é eterno. O que sobe acaba descendo, mais dia, menos dia. Para evitar catástrofes anunciadas, mais vale consertar desde já o que ainda pode ser remendado.

Para fugir a um tombo brutal, os inquilinos do andar de cima devem, em seu próprio interesse, dar mais atenção às demandas daqueles que os puseram lá. Ainda há tempo, mas não muito.

José Horta Manzano

Quem é que manda num grupo? Aquele que conseguir provar à turma que é o mais forte. Desde os tempos do homem de Cro-Magnon, tem sido assim. Antes, se decidia no braço, no fio da espada ou na ponta da lança. Hoje mudou. Como não fica bem ensanguentar arenas para escolher chefe, costuma-se dar preferência a métodos mais aveludados.

Nos países civilizados, inventaram-se outros meios de escolher líder. O voto, por exemplo. Cada cidadão exprime sua vontade (mais ou menos) secretamente, e pronto! Aquele que a maioria tiver decidido assume a chefia.

O método é menos sanguinário, mas nem por isso menos brutal. A selvageria, antes escancarada, manifesta-se agora por outros canais. Mentira, agressão verbal, calúnia, propagação de boato, produção de dossiê, cooptação de testemunhas duvidosas, ocultação da realidade, negação de fatos evidentes, engodo, terrorismo imagético – eis a nova face da violência.

Mas assim é, gostemos ou não. O preocupante é que, a cada eleição, mais violentos vão-se tornando os expedientes. Sabe-se lá onde vamos parar. Para 2014, alguns já tinham prometido «fazer o diabo». Digo-vos: do diabo, não vimos ainda nem o rabo. Com o perdão de Shakespeare, há muito mais demônio do que possa imaginar nossa vã filosofia.

Mas assim é, gostemos ou não. O preocupante é que, a cada eleição, mais violentos vão-se tornando os expedientes. Sabe-se lá onde vamos parar. Para 2014, alguns já tinham prometido «fazer o diabo». Digo-vos: do diabo, não vimos ainda nem o rabo. Com o perdão de Shakespeare, há muito mais demônio do que possa imaginar nossa vã filosofia.

Por um lado, a escolha menos sanguinolenta nos tranquiliza. Por outro, abre alas para falsos líderes, para gente que não tem os atributos mínimos pra assumir as rédeas. É vitória mais na lábia que na raça. O resultado é desastroso: líderes fracos, bizarros, ilegítimos, rejeitados por grande parte dos comandados.

E não pense o distinto leitor que nosso País é o único a enfrentar esse problema. O nosso é caso emblemático, tão profunda é a rejeição que nossa líder desperta em boa parte da população. Mas acontece também alhures.

Veja o caso da França. Quando assumiu seu trono, em jun° 2012, Monsieur Hollande usufruia da confiança de 55% de seu povo. De lá pra cá, o crédito foi rolando ladeira abaixo. Neste nov° 2014, está batendo no fundo do poço. Consegue suscitar a confiança de escassos 13% dos cidadãos.

Mister Obama é outro caso sintomático. Reeleito dois anos atrás, acaba de sofrer severa derrota eleitoral. Por via de eleição de representantes, o povo negou-lhe maioria em ambas as câmaras. Assim como o presidente da França, o líder americano terá de amargar estes próximos dois anos num limbo de legitimidade.

Que fazer? Instituir mandato anual, com eleições todo mês de outubro? Optar por um regime parlamentar que relegue o presidente a papel decorativo? Voltar a decidir a chefia no muque ou no sangue das arenas? Ou, mais simples, censurar pesquisas que avaliem a popularidade de dirigentes?

Cá pra mim, tenho a impressão de que, malgrado os defeitos que o atual sistema possa ter, estamos condenados a conviver com ele ainda por muito tempo.

Sic est res – a coisa é assim.

José Horta Manzano

Artigo publicado pelo Correio Braziliense em 1° nov° 2014

Prezada Senhora Dilma Rousseff,

Antes de mais nada, quero dar-lhe parabéns pela vitória. Ainda que a franja de votos que a separa do adversário tenha sido menor do que a de quatro anos atrás, o triunfo, desta vez, tem mérito maior. Os votos que a elegeram em 2010 eram herança de seu antecessor. Já os de agora refletem o julgamento de seus quatro anos de governo. Felicitações!

Antes de mais nada, quero dar-lhe parabéns pela vitória. Ainda que a franja de votos que a separa do adversário tenha sido menor do que a de quatro anos atrás, o triunfo, desta vez, tem mérito maior. Os votos que a elegeram em 2010 eram herança de seu antecessor. Já os de agora refletem o julgamento de seus quatro anos de governo. Felicitações!

Nada me obriga a fazê-lo, mas opto por eliminar toda ambiguidade: não lhe dei meu voto. Razões várias me levaram a supor que seu adversário reunia condições de dar ao Brasil orientação adequada. No entanto, o destino, cabeçudo, decidiu a seu modo. Não saberemos jamais como teria sido… o que não foi.

Campanha e debates, ataques e defesas, altivezas e baixezas – toda essa tralha faz parte do passado. Viremos a página. Nossa Constituição manda que o vencedor da corrida seja sagrado presidente. Coube à senhora o lugar mais alto no pódio. Que se cumpra a lei. Saudemos a presidente de todos os brasileiros.

Os primeiros dias são melindrosos. O calor da disputa pode demorar para arrefecer. Alguns relutam em catar os cacos, colá-los e recompor o vaso. Deixe estar, que o tempo é remédio para amores e dores.

Dizem que a senhora é autoritária. Ligue não. Churchill e De Gaulle – autocráticos, rígidos e voluntariosos – deixaram rasto de glória e de admiração.

Somos da mesma geração, presidente: nasci pouco mais de um ano antes da senhora. Crescemos num mesmo Brasil e sonhamos os mesmos sonhos. O País está hoje melhor, mas resta um bocado por fazer. É obra coletiva, que compete a cada cidadão. Alguns, como a senhora, dispõem de trunfos mais robustos. Eis por que lhe escrevo.

Somos da mesma geração, presidente: nasci pouco mais de um ano antes da senhora. Crescemos num mesmo Brasil e sonhamos os mesmos sonhos. O País está hoje melhor, mas resta um bocado por fazer. É obra coletiva, que compete a cada cidadão. Alguns, como a senhora, dispõem de trunfos mais robustos. Eis por que lhe escrevo.

Meu primeiro pedido é, de todos, o mais importante. A divisão do povo brasileiro em duas categorias nebulosas – «nós e eles» – é semente de males doídos e duradouros. Garantido. Essa cisão tem sido instigada estes últimos anos. Nosso País está em processo acelerado de cisma.

Por favor, presidente, leve em consideração o alerta deste compatriota que já rodou mundo: determine a seus auxiliares que se abstenham de alargar brechas entre classes de cidadãos. Pretos e brancos, ricos e pobres, nortistas e sulistas, religiosos e descrentes são antagonismos que não vale a pena exacerbar. Fiquemos somente com o «nós» e deixemos o «eles» pra lá.

Gostei do seu discurso de vitória. A senhora já reparou, presidente, que seus pronunciamentos espontâneos são bem mais joviais que textos engessados? Digo-lhe sem ironia: está aí a prova de que o que lhe vai dentro é maior e melhor do que o papel que marqueteiros e assessores a instigam a representar. Procure dar mais valor ao bom senso e menos a assessores cujo objetivo nem sempre coincide com o seu.

Nossa Constituição veda, a titulares do Executivo, um terceiro mandato. A senhora está, assim, liberta de amarras que emperraram seu primeiro mandato. Não caia na tentação de impor sucessor. Deixe a missão para especialistas, que os há.

Na hora de escolher assessores, não se restrinja aos que pertencem a sua família política. Há gente pra lá de capaz na outra borda. Não hesite em convocá-los, que não é desonroso. Busque a competência onde estiver.

Os atuais programas de transferência de renda são positivos. Seriam ainda mais benéficos e eficientes se fossem acompanhados de incentivos. Que tal encorajar beneficiários com microcrédito, formação técnica e ensino profissionalizante? A meta maior de seu quadriênio bem poderia ser a extinção gradual de programas assistenciais por… se terem tornado supérfluos. Já imaginou?

Os atuais programas de transferência de renda são positivos. Seriam ainda mais benéficos e eficientes se fossem acompanhados de incentivos. Que tal encorajar beneficiários com microcrédito, formação técnica e ensino profissionalizante? A meta maior de seu quadriênio bem poderia ser a extinção gradual de programas assistenciais por… se terem tornado supérfluos. Já imaginou?

Outra coisa importante, presidente. O Congresso virou um balaio de gatos. O divórcio entre povo e eleitos é real. Um mês depois do voto, boa parte dos eleitores já esqueceu em quem votou. A solução é uma só: voto distrital. Divida-se o País em 513 distritos de população equivalente. Cada distrito elegerá, em dois turnos, seu deputado. Somente assim se criará o vínculo entre eleitor e eleito, atualmente inexistente.

Daqui a cinquenta anos, presidente, não estaremos mais aqui. Nem a senhora, nem eu. Quanto a mim, na melhor das hipóteses, terei direito a uma lápide com um nome e duas datas. A senhora estará nos livros de História.

Suas decisões nestes próximos quatro anos determinarão se sua memória será louvada ou execrada. Para quem, como a senhora, exerceu o cargo maior, mais valerá ser lembrada como conciliadora do que como responsável pela ucranização do Brasil.

Suas decisões nestes próximos quatro anos determinarão se sua memória será louvada ou execrada. Para quem, como a senhora, exerceu o cargo maior, mais valerá ser lembrada como conciliadora do que como responsável pela ucranização do Brasil.

Receba meu respeito e minha esperança. Que Deus a ilumine.

José Horta Manzano

Mais de uma vez já abordei, neste espaço, o tema plebiscito x referendo. Como voltou às manchetes, volto eu ao assunto. Nossa presidente, talvez aconselhada por algum assessor de ideia fixa, bate com frequência nessa tecla. Nos momentos de grande tensão, costuma subir ao palanque e bradar por um plebiscito.

Aconteceu na sequência das manifestações de junho 2013 e voltou a ocorrer agora, na emoção de sua surpreendente reeleição. Ainda não captei qual será a real intenção por detrás da palavra mágica.

Plebiscito… O termo deve tocar alguma corda sensível no fundo da alma da presidente – ou do assessor que lhe sopra nos ouvidos. Parece ser a panaceia, aquele remédio universal recomendado para todos os males. Um problema? Organiza-se um plebiscito e pronto! A felicidade geral se instala e os problemas desaparecem. Antes fosse.

Ao ter notícia da vontade presidencial, o presidente do Senado logo retrucou que um referendo seria mais adequado. Plebiscito ou referendo? Enquanto não captamos o intuito dos caciques, vamos dar uma espiada no significado das duas palavras. Ambas nos vêm direto do latim por via erudita. São conceitos que a Idade Média anestesiou e que só voltaram à luz no século XVII.

Plebiscito é consulta direta ao povo. A palavra é composta de plebis (a plebe, o povo) + scitum (de sciscere = decretar, aprovar). Para os romanos, uma lei era dita plebiscitária quando tivesse sido feita por todos os cidadãos, incluindo aqueles que, em princípio, não estavam qualificados para participar do processo legislativo. Em resumo, era consulta ao povão, coisa rara naqueles tempos.

Referendo é conceito mais recente. Em algumas democracias – na Suíça, por exemplo – aceita-se que uma lei votada pelo parlamento seja contestada pelos cidadãos. Em casos assim, organiza-se um referendo, para que o povo aprove ou repudie a lei já votada. No fundo, um referendo é sempre um plebiscito. Mas um plebiscito nem sempre é referendário.

A meu ver, no caso de uma ampla reforma política como a que o Brasil está a exigir, não cabem nem plebiscito nem referendo. Reforma política é assunto árduo, técnico, composto de várias facetas. Tem de ser estudada por especialistas, pesada, analisada, emendada. Não faz sentido pedir ao povo que dê opinião sobre cada artigo, cada parágrafo, cada alínea. É um despropósito.

Consulta direta ao povo tem de ser simples. Os cidadãos devem responder por um sim ou por um não. Como proceder no caso de uma reforma política?

O Congresso existe exatamente para representar a população. Câmara Federal e Senado acabam de ser renovados. Que se aproveite essa nova leva de parlamentares e que se lhes dê o encargo de elaborar a reforma.

Não há necessidade de plebiscito nem de referendo. Ao eleger o novo Congresso, os eleitores já deram carta branca a seus representantes. Aquela gente é paga exatamente para isso.

José Horta Manzano

No anoitecer da atual legislatura, que se encerra no último dia do ano, a Câmara Federal deu um presente ao País: derrubou o inqualificável Decreto n° 8243(*), aquele que plantava a semente da República Corporativa do Brasil.

À vista da submissão que suas excelências têm demonstrado com relação ao Executivo, era pouca a esperança de que o famigerado ucasse presidencial fosse refugado pelos eleitos. No entanto, aconteceu. Por que será?

Há várias pistas. Uma delas – a mais evidente – é que o dispositivo amputaria um naco do poder do Congresso. Os «conselhos populares» autorizados pelo decreto se contraporiam àqueles que foram eleitos pelo sufrágio universal. Essa concorrência produziria efeito evidente: diminuiria a influência do Congresso e compensaria o peso dos deputados oposicionistas. Ninguém se alegra em ver escapar uma parte de sua autoridade – foi o que aconteceu com suas excelências.

Outra possibilidade é o fato de boa fatia da Câmara estar-se despedindo. Falo daqueles que não se reelegeram. É possível que se tenham sentido livres para soltar o canto do cisne e exprimir, nem que fosse uma vez, sua convicção íntima e sincera.

No fundo, cada deputado votou segundo motivação pessoal, por razões que lhe são próprias. Melhor assim. O importante é que o decreto tenha sido rejeitado.

Não sei quem estaria por detrás dessa ideia anacrônica, que nos propunha um mergulho no universo fascista de cem anos atrás. O movimento capitaneado por Mussolini começou com a Marcha Sobre Roma, em 1922. Centralizador, criou uma república na qual corporações faziam as vezes de representantes do populacho. Todos sabem como terminou a aventura.

Desta vez, escapamos. Olho atento! Nunca se sabe o que pode vir por aí.

(*) Os distintos leitores que desejarem refrescar a memória e conhecer a integralidade do decreto de 23 mai 2014, ora derrubado, podem clicar aqui . Os nove «conselhos», «fóruns», «comissões» e «mesas de diálogo» estão explicadinhos tim-tim por tim-tim.

Fernão Lara Mesquita (*)

Brasileiros!

O passo que vamos dar domingo é decisivo. Pense bem antes de apertar aquele botão.

Esse retrato cor-de-rosa do Brasil que os marqueteiros da Dilma pintaram na campanha é falso. Os números em que ele está baseado são falsos.

A festa acabou mas o PT continua batendo bumbo pra fazer você dançar. Você sabe bem disso. Você está sentindo isso no seu bolso, na compra do mês e na prestação que não cabem mais no salário.

Os números que a Dilma mostra valem tanto quanto os juramentos solenes de acabar com a corrupção e a impunidade do partido que, quando chega a hora de agir, só age para desmoralizar a Justiça e tirar da cadeia, um por um, todos os condenados por corrupção. Nenhum dos que foram presos continua preso. Nenhum dos que estavam no poder perdeu o poder.

No plano internacional tem sido a mesma coisa.

O PT vive falando em direitos humanos mas só age na ONU para impedir que os maiores criminosos do mundo sejam detidos. Promete democracia mas só se relaciona com ditadores. Com aquele tipo de gente que aceita convite pra entrar mas não aceita ordem pra sair.

Tudo isso não é só coincidência.

O PT pede o seu voto mas já cassou por antecipação o que você vai dar domingo para o seu futuro deputado no Congresso com o decreto que a Dilma assinou há cinco meses – aquele que põe para fazer as leis do Brasil, no lugar dos parlamentares, os “movimentos sociais” que você não elegeu.

É por cima de tudo isso que o PT pede mais 4 anos, além dos 12 que já se foram, e olhando pra outros 8 logo ali adiante.

Olhe pra Cuba, olhe pra Venezuela, olhe pra Bolívia, olhe pra Argentina; olhe pros ditadores todos que o PT não se cansa de festejar e pros países que ele aponta como modelos para o Brasil.

É isso mesmo que você quer?

Domingo vai começar a nascer o Brasil onde seus filhos vão viver.

Por isso, pense bem antes de apertar aquele botão.

(*) Fernão Lara Mesquita é jornalista e editor do blogue Vespeiro.

José Horta Manzano

«Computador do Planalto pôs elogios a Dilma em página da Wikipédia» ― é o título de matéria da Folha de São Paulo deste 28 de julho.

Os autores do artigo vão mais longe, descem aos tim-tins e dão nome aos bois. Informam que 11 (onze!) computadores do governo federal, em irrefutável desvio de suas funções republicanas, dedicaram-se a eliminar referências desairosas a membros da nomenklatura. No lugar de menções desagradáveis, os computadores inseriram louvação.

Os autores do artigo vão mais longe, descem aos tim-tins e dão nome aos bois. Informam que 11 (onze!) computadores do governo federal, em irrefutável desvio de suas funções republicanas, dedicaram-se a eliminar referências desairosas a membros da nomenklatura. No lugar de menções desagradáveis, os computadores inseriram louvação.

A blindagem tem a presidente por objeto principal, mas não só. Um certo senhor Padilha, candidato a governar o maior estado da federação, também teve seu currículo, digamos, adocicado. A história não faz alusão a outros beneficiários da trapaça, mas o bom senso impele a imaginar que os dois não sejam os únicos.

Curioso é o artigo relatar que «computadores» do Planalto tenham feito isto ou aquilo, como se máquinas decidissem por si o que convém e o que não convém a determinados figurões.

Dona Dilma disse uma vez que, atrás de cada criança, havia sempre uma figura oculta ― um cachorro, no imaginário presidencial. Pois eu digo, sem demagogia, que, atrás de um computador, há sempre ser(es) humano(s) que o manipulam. É incontestável.

Portanto, digamos as coisas como são. Uma penca de funcionários ― pagos com nosso dinheiro ― estão incumbidos de reescrever a história, apagando menções embaraçosas e substituindo-as por referências enaltecedoras. Para chegar a seus fins, utilizam computadores pagos com nosso dinheiro, abrigados em palácio custeado com nossos impostos. Até a conta da eletricidade que faz funcionar as simpáticas máquinas de dourar pílula é paga com dinheiro do nosso bolso.

Portanto, digamos as coisas como são. Uma penca de funcionários ― pagos com nosso dinheiro ― estão incumbidos de reescrever a história, apagando menções embaraçosas e substituindo-as por referências enaltecedoras. Para chegar a seus fins, utilizam computadores pagos com nosso dinheiro, abrigados em palácio custeado com nossos impostos. Até a conta da eletricidade que faz funcionar as simpáticas máquinas de dourar pílula é paga com dinheiro do nosso bolso.

E agora, que a falcatrua foi desvendada, fica tudo por isso mesmo? Ministério Público, OAB, Congresso, onde estais que não respondeis?

Tremei, porteiros! Tremei, moças do café! Tremei, contínuos, bedéis e faxineiros! Se a notícia chegar ao jornal televisivo, não vai ter jeito: um de vocês terá de pagar pelo malfeito. Sorry, mano.

José Horta Manzano

Artigo publicado pelo Correio Braziliense em 7 jun° 2014

Pelos anos 60, o mundo não funcionava como hoje. O planeta vivia na base do «nós ou eles» – quem não era de um campo era necessariamente do outro. O adversário era mais temido que odiado.

O espaço capitalista, capitaneado pelos EUA, apreciava ser visto como «mundo livre». Já os dirigentes do universo comunista, liderados pela União Soviética, encarnavam as «forças do progresso». Era claro exagero: nem os capitalistas eram assim tão livres, nem os comunistas sobressaíam pelo progresso civilizatório.

Espanha, Portugal, Brasil, Filipinas e outros integrantes do «mundo livre» eram contidos com mão de ferro por ditaduras ferozes. Albânia, Bulgária, Coreia do Norte, Romênia – dirigidos por «forças do progresso» – contavam entre os países mais atrasados.

Impiedosos, os anos 70, 80, 90 mudaram a face do mundo. O papa polonês, a queda do Império Soviético, o fim das ditaduras ibéricas e latino-americanas, o fracasso de Cuba, o banimento de tiranetes asiáticos, o fortalecimento da União Europeia se encarregaram de redistribuir as cartas e reequilibrar as forças.

A redemocratização do Brasil e a subida do poder aquisitivo condenaram ao baú dos arcaismos expressões como: ligas campesinas, comunismo revolucionário, agricultura de subsistência, luta de classes, esquerda socialista, solidariedade entre os povos.

Numa época como a atual, em que o hedonismo foi elevado à categoria de ideal supremo, antigas expressões de desprendimento e de solidariedade perderam-se num passado ingênuo e deliciosamente démodé.

Démodé? Pois há quem tente realumiar o mundo com fogo extinto. No Brasil, articula-se uma campanha – cujos iniciadores permanecem discretos – que preconiza a convocação de um «plebiscito constituinte», seja lá o que isso queira dizer. Uma cartilha, termo escapulido do baú, está à disposição dos interessados.

O opúsculo, nomeado Cartilha Plebiscito Popular, agride a boa linguagem logo de entrada, na chamativa capa policrômica. Ao qualificar o plebiscito como «popular», demonstra ignorar que, por definição, todo plebiscito é popular. A redundante expressão reaparece, despudorada, 39 vezes ao longo das 40 páginas da «cartilha». E pensar que uma rápida consulta ao dicionário teria evitado o vexame…

Num saboroso anacronismo, o folhetim exuma expressões e conceitos empoeirados. Voltam à cena as classes dominantes, os setores oprimidos, a maioria explorada, a democracia burguesa, os setores reacionários. Ressurge a imperiosa necessidade de estatizar empresas. É um verdadeiro mergulho num mundo que já foi, um libelo romântico em total assintonia com a realidade atual. A cartilha não logra demonstrar a relação de causa e efeito entre o nebuloso «plebiscito popular» e o atingimento do almejado padrão de excelência.

O movimento é prestigiado por 214 instituições entre as quais se contam indefectíveis uniões campesinas, movimentos místicos, grupos revolucionários, frentes pró-cotas, centros de solidariedade aos povos. Sem surpresa, o MST e o Partido Comunista apuseram sua chancela.

Um aderente, no entanto, destoa. Entre os apoiadores do movimento, está… o Partido dos Trabalhadores. Impávido, com todas as letras, bem-comportado, na ordem alfabética. Não fosse este um adjetivo pouco adequado às atribulações da agremiação, eu diria que o partido assinou o manifesto meio envergonhado.

A adesão do PT atropela o bom senso. Senão, vejamos: o desenho da página 11 da cartilha deixa claro que chegou a hora de cuidar da saúde, da educação, da moradia, da reforma agrária, do salário. Sabemos todos que o partido que ocupa o poder federal há 12 anos controla todos os patamares do governo da República. Executivo, Legislativo, estatais, agências reguladoras, nenhum degrau lhe escapa.

Se não impuseram, em quase três lustros de poder, as reformas que ora pleiteiam, difícil será acreditar que o venham a fazer na rabeira de um «plebiscito popular». Apesar dos ventos favoráveis e da confortável e submissa maioria congressual, reformas importantes nunca foram feitas, donde a persistência do descalabro na Educação, na Saúde Pública, na infraestrutura.

A sugestiva capa da cartilha é ilustrada por uma horda de manifestantes, municiados com bandeiras vermelhas, pressionando um Congresso de onde parlamentares fogem intimidados. É a tradução gráfica da substituição de representantes eleitos por bandos raivosos.

Ninguém discorda do fato de que nossos eleitos deixam a desejar – e muito! Mas será que escorraçá-los e substituí-los por hostes revolucionárias será a melhor solução?

«A presidenta Dilma invade sem cerimônia a área de atuação do Poder Legislativo. Conseguiu criar mais leis, durante seu governo, do que os 81 senadores somados. Desde sua posse, em 2011, ela transformou em lei 86 medidas provisórias que arremessou para o Congresso, enquanto o dócil Senado propôs e criou apenas 51.»

Cláudio Humberto, in Diário do Poder, 2 jun° 2014.

«Por que o governo, que manda exumar cadáveres enterrados há mais de 40 anos, empenha sua força no Congresso para manter sob sete palmos de terra verdades atuais, como o arrombamento dos cofres da Petrobrás?»

José Nêumanne Pinto, jornalista, poeta e escritor, in Estadão de 21 maio 2014.