Myrthes Suplicy Vieira (*)

Myrthes Suplicy Vieira (*)

Confesso que me surpreendi com a apatia com que minhas cachorras assistiram ao debate entre presidenciáveis do domingo passado. Eu estava uma pilha de nervos desde a hora em que acordei, aguardando ansiosamente o início do que prometia ser uma sanguinolenta troca de acusações entre os candidatos, ao invés de focarem em seus respectivos programas de governo.

Temia que, nos momentos mais tensos, dois ou mais competidores acabassem perdendo as estribeiras e se engalfinhassem fisicamente, ou ainda que o estúdio fosse invadido por uma horda de apoiadores armados até os dentes para exigir a cabeça dos adversários. Já me preparava psicologicamente para contabilizar um ou dois mortos e vários feridos graves, inclusive entre os âncoras e os jornalistas convidados. Só fiquei um pouco mais tranquila quando soube que não haveria a presença de plateia e que somente os assessores, marqueteiros e políticos aliados seriam autorizados a ocupar uma sala atrás do estúdio. Mesmo assim, eu vigiava com angústia e preocupação a cada segundo a escalada de ofensas, golpes abaixo da cintura e ameaças mal disfarçadas.

Minhas cachorras, por sua vez, pareciam bem relaxadas: se aboletaram gostosamente no sofá em frente à televisão e fingiram prestar atenção aos confrontos do primeiro bloco, permanecendo em absoluto silêncio. No entanto, tão logo terminaram de jantar, logo na entrada do segundo bloco, não conseguiram disfarçar que estavam entediadas com tanto palavrório, tanta conversa mole para boi (também cachorro?) dormir, desconcentraram-se e se deixaram embalar pela monotonia dos discursos, logo caindo em sono profundo.

Sacudi-as no começo do terceiro bloco para questioná-las a respeito das razões para tanto desinteresse. Ainda sonolenta, a mais velha me lançou um olhar enviesado e respondeu: “Tá brincando? Pra um domingo à noite, com chuva e frio, tinha que ter alguma coisa mais empolgante para assistir. Até agora, só teve mais do mesmo. Qual é a novidade que está sendo trazida a público? Nadica de nada! Parece que todos acabaram de reinventar a roda e descobriram a solução definitiva para exterminar todos os males que assolam a população desde o descobrimento, em 1500. Por que ninguém tinha pensado em tudo isso antes?”.

Já a mais nova e ainda inexperiente nos empolados confrontos pátrios agitou-se por alguns minutos para reclamar quando o candidato Felipe D’Ávila fez referência desdenhosa ao complexo de vira-lata que caracteriza os brasileiros. Rosnou, um tanto indignada: “Dobra a língua para falar de nós, seu verme! Somos SRD, com muito orgulho! Isso significa que, assim como vocês, somos fruto de miscigenação e exigimos respeito por nossa condição. Somos mais resistentes a doenças, mais resilientes e mais safos para lidar com situações de penúria, além de mais valentes para encarar as inevitáveis batalhas com tantos pitbulls nas ruas”.

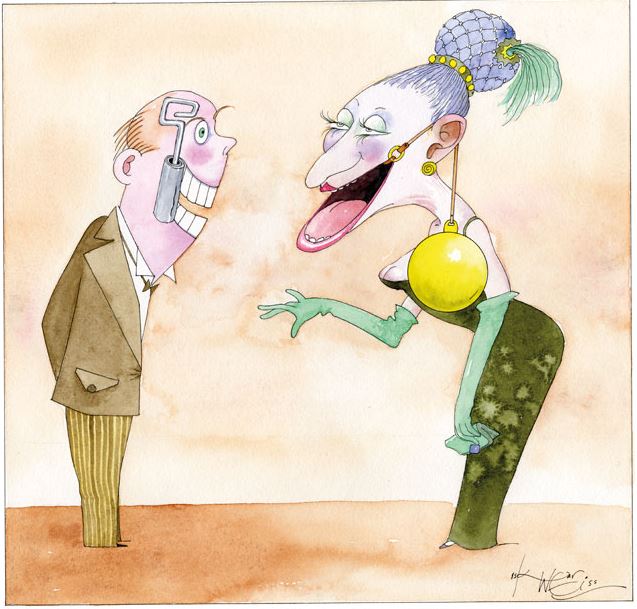

Tive de concordar. Parecia mesmo que todos os debatedores diziam ao apresentar suas propostas pseudograndiosas: “Pra quem é [povo brasileiro alienado], tá de bom tamanho”. Antes que elas voltassem a dormir, ainda tentei entender como elas avaliavam a repercussão do comportamento dos candidatos-líderes nas pesquisas sobre eventual mudança de intenção de voto. Para afastar o tédio, propus a elas um joguinho, perguntando: se os candidatos fossem bichos, como vocês enquadrariam o perfil psicológico de cada um? Tudo o que consegui reunir, entre muxoxos, foi o seguinte:

Bolsonaro, o escorpião e seus instintos irrefreáveis

Deve perder um bocado de votos entre as eleitoras ainda indecisas, até entre as evangélicas. Mesmo tomando extremo cuidado para não parecer exageradamente agressivo em suas colocações, acabou deixando implícito que, tão logo ele chegue à outra margem do rio, não resistirá ao impulso de dar uma ferroada mortal no cangote daqueles que o tiverem auxiliado na travessia – com provável exceção dos fardados. Se e quando, ainda em estado de choque, um dia a população confrontá-lo com sua promessa de respeitar os demais poderes, o estado democrático de direito e o resultado das eleições, ele responderá candidamente: “É da minha natureza, e vocês sabiam disso, tá ok?”

Lula, o bom cabrito

Também deve perder um bom percentual de votos entre os antibolsonaristas e bolsonaristas arrependidos pela aparente falta do tão estimado pulso firme. Esforçou-se o tempo todo para não berrar, sabedor que era de suas vulnerabilidades, mas acabou passando uma imagem envelhecida, de pouca força e ânimo para mudar o destino do rebanho. Apegou-se à imagem de valentia do passado, mas a falta de sangue nos olhos entregou seu cansaço. Perdeu-se de vez quando hesitou em assumir o compromisso de montar um ministério paritário, de homens e mulheres, quando tudo o que o mulherio ensandecido pelo desrespeito de Bolsonaro a Vera Magalhães esperava era que ele enterrasse seus chifres bem fundo no intestino misógino de seu principal adversário.

Ciro, o rato que incorporou o flautista de Hamelin

Deve ganhar mais alguns pontinhos nas pesquisas, mas para encostar nos mais bem votados seria preciso encarnar a credulidade de um doutor Pangloss. Apesar de extraordinariamente articulado intelectualmente, não consegue desfazer a imagem de velho coronel nordestino autoritário que se vê como único portador de todas as virtudes e não se cansa de vomitar todos os defeitos de seus concorrentes. Ele parece acreditar piamente que seu projeto de pacto nacional + plebiscito após 6 meses de mandato será suficiente para que 27 ratazanas que engordam às custas do erário dos estados, 513 ratos pequenos e 81 grandes que estraçalham o restante do tesouro público se rendam ao seu carisma e o sigam acriticamente até a beira do precipício. Se vão se jogar ou não, essa é outra estória. Aposta ainda que a população já terá condição efetiva de estimar o acerto de suas medidas econômicas após 180 dias de governo e votará em peso pela manutenção de seu “revolucionário” esquema de governança.

Simone, a galinha-mãe e professora

Deve ser a que mais vai ganhar votos do público nem-nem e dos que avaliam que “é tudo farinha do mesmo saco”. Embora corajosa, auto afirmativa e doce ao mesmo tempo, desculpou-se o tempo todo por não ter conseguido apoio incondicional e universal dos galos do seu partido e assumiu seu desconforto com o passado corrupto da maioria de seus aliados, o que pode pesar muito contra seu estilo “lírio no pântano”. De boas intenções o inferno está cheio parece ser seu lema de campanha.

E isso é tudo. Minhas cachorras se recusaram a elaborar o perfil dos demais candidatos, seja por falta de informações confiáveis quanto aos seus reais interesses na candidatura e na política, seja por lembrarem do passado bolsonarista de uma e o perfil agressivamente desestatizador de outro.

Para encerrar logo a conversa e poderem voltar a dormir, elas avaliaram em uníssono que faltou abordar durante todo o debate um fato indesmentível e preocupante, ao qual a imensa maioria do eleitorado finge não prestar maior importância: qualquer que seja o resultado das eleições, estamos condenados a sermos governados por um tchutchuca do Centrão, velho ou novo, mais ou menos jeitosinho com seus pares homens e sempre tigrão com as mulheres, especialmente as mais pobres e as mais críticas/incisivas. Quem ousaria discordar?

(*) Myrthes Suplicy Vieira é psicóloga, escritora e tradutora.

Observação

Observação