José Horta Manzano

Quem examinar um mapa do Oriente Médio atual, com seus países bem delimitados e desenhados em diferentes cores, dificilmente se dará conta de que aquela partilha territorial é criação totalmente artificial.

Desde tempos imemoriais, a extremidade leste do Mediterrâneo foi habitada. Para lá convergiram populações vindas de horizontes diversos, cada qual com sua língua, seus costumes, suas tradições, sua religião.

Seja pela fertilidade de alguns de seus vales, seja por razões religiosas, seja ainda por sede de poder econômico, muitos se interessaram por aquelas terras ― tanto gente miúda, quanto poderosos. Desde os sumérios e os hititas, muitos povos habitaram a região. Até mesmo os romanos estenderam seus domínios até lá, ao conquistarem a orla mediterrânea do Oriente Médio.

Após a débâcle de Roma, Constantinopla, a atual Istambul, tornou-se o centro de gravidade. Dali saíam as ordens e ali chegavam os impostos, que é o que mais interessava.

A partir do século X, levas de população turcomana provenientes da Ásia Central arribaram e fincaram pé no extremo leste da Anatólia, a península onde se assenta a Turquia atual. Era um povo aguerrido. Seus chefes tinham sede de expansão.

Em cinco séculos, conquistaram toda a Anatólia, tomaram Constantinopla, desbancaram o Império Romano do Oriente, subjugaram a península balcânica e chegaram às portas de Viena. O Oriente Médio, do Mar Negro ao Egito, da Arábia Saudita à Tunísia foi submetido a uma dominação turca que duraria 400 anos. Formou-se o longevo Império Otomano.

Mas o mundo gira. Quando estourou a Grande Guerra, em 1914, o sultão de Constantinopla tomou uma decisão que levaria ao desaparecimento do império: aliou-se à Alemanha. Perderam a guerra. O Tratado de Sèvres (1920) e o Tratado de Lausanne (1923) sacramentaram o esfacelamento da velha potência e sua partilha entre os vencedores.

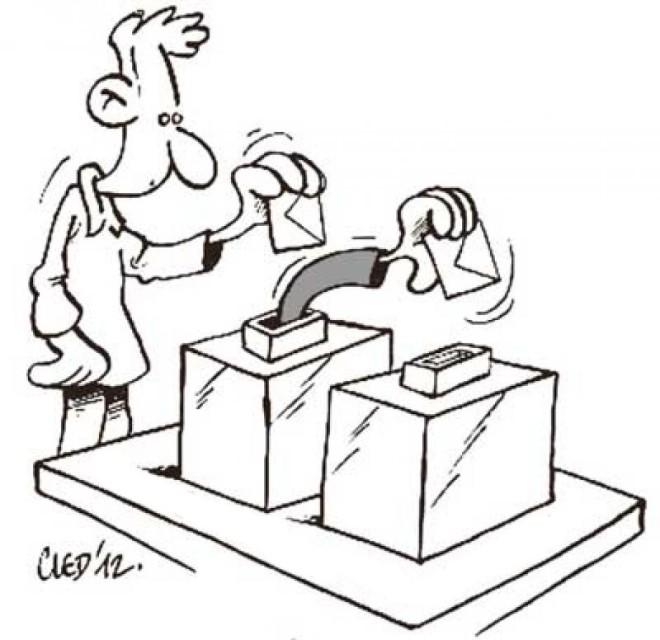

A região foi retalhada na prancheta pelos vencedores. Inglaterra e França, potências dominantes à época, decidiram quem ficaria com o quê. E desenharam o contorno dos novos países. Raças, religiões, costumes, línguas e tradições não foram a preocupação maior dos novos mandatários.

O resultado foi a criação de países artificiais. A Síria, o Iraque, a Jordânia, o Líbano abrigam populações heterogêneas, que pouco têm a ver entre si. Dentro das fronteiras nacionais coabitam inimigos históricos.

Se um simulacro de coesão subsistiu até nossos dias, foi porque cada um dos novos países foi governado com mão de ferro por ditaduras ou governos pra lá de autoritários. Foi uma calma de aparência, como a que se viu na Iugoslávia de Tito, na Espanha de Franco, na Tchecoslováquia comunista.

Nós outros, que vivemos em nações mais uniformes e que desconhecemos tensões étnicas ou religiosas, temos dificuldade em entender a realidade daquela região. Em palavras mais chãs, temos a impressão de que todos são meio malucos por ali, que se agridem sem real motivo.

É um pouco mais complicado que isso. A Síria, como o Iraque e os vizinhos, abriga nações díspares. Um curdo da Síria deve sentir-se tão sírio quanto um escocês se sente inglês. Certos xiitas de Basra consideram-se tão iraquianos quanto certos bascos se consideram espanhóis. A região é uma verdadeira colcha de retalhos.

Estes dias, o presidente da França e o primeiro-ministro britânico ameaçaram fornecer armas aos oponentes do mandachuva sírio. À primeira vista, parece uma decisão justa. Se a ditadura pode, impunemente, massacrar seu próprio povo, por que razão não auxiliar os pequeninos a se defenderem?

Desgraçadamente, o problema não é assim tão simples. Se, por hipótese, o ditador for apeado do poder, quem tomará seu lugar? Qual das minorias sobrepujará as demais? Vamos simplesmente trocar uma ditadura por outra?

Longe de mim aprovar que velhos, mulheres e crianças sejam trucidados nessa guerra sem fim. Que o ditador abandone seu trono e vá curtir o resto de seus dias nalgum paraíso ― há sempre gente interessada em acolher endinheirados. Mas como ficará depois?

Não tenho a resposta, muito menos o poder de interferir. Não tenho muita fé, mas sempre resta um fio de esperança de que os grandes deste mundo estejam pensando nisso.

Como em 1918, são justamente a França e a Grã-Bretanha as potências que se dizem prontas a intervir. Que intervenham, pois, e que ponham fim ao massacre. E que redesenhem o mapa da região levando em conta, desta vez, o interesse das populações. Não será tarefa fácil.

.

Nota: Um artigo do Estadão de 17 de março, de autoria de Guilherme Russo, vem corroborar minha opinião. Quem se interessar vai encontrá-lo aqui.

![]()