Mês: setembro 2015

Uma fábula contemporânea

Myrthes Suplicy Vieira (*)

Era um reino grande, bonito por natureza e relativamente poderoso, mas sempre às voltas com a indolência e a indisciplina de seus cortesãos. Buscavam todos com avidez formas de agradar o rei, sem que para isso tivessem de fazer muito esforço. O fundamental, diziam, era que o rei acreditasse piamente que era amado por seu povo, respeitado por outros reinos e que sua fama de ser capaz de superar as piores adversidades jamais seria maculada.

O tesoureiro do rei era um dos mais criativos nessa missão. Sempre que o rei extrapolava nos gastos com guerras, acordos internacionais, recepção festiva a embaixadores estrangeiros, saraus, importação de cosméticos e roupas especiais para a rainha ou brinquedos para os príncipes, ele conseguia convencê-lo a introduzir novos tributos.

O reino já tinha até mesmo conquistado fama além-fronteiras por ter inovado na geração de novas receitas. Cobrava-se, por exemplo, pela utilização dos espaços públicos, assim como pelo uso das águas dos rios e córregos. “Tudo isso reverte em favor das pessoas”, orgulhava-se em alardear o tesoureiro. “Afinal, a população não teria como sobreviver, cuidar de suas plantações e animais e transportar suas mercadorias se não pudesse contar com a generosa natureza de nosso reino e com a magnanimidade de nosso rei que não se opõe a compartilhá-la com o gentio. Nada mais justo, então, que todos paguem para usufruir dessas benesses”, concluía ele.

Secretamente, o tesoureiro vinha trabalhando na criação de um novo imposto que incidiria sobre o ar respirado, demorando-se apenas na finalização do difícil trabalho de estabelecer alíquotas proporcionais à estatura, peso, gênero, idade e condição física de cada cidadão. Mesmo antevendo novas e virulentas revoltas da população, nada abalava seu ânimo, já que sabia que podia contar com o fervor da guarda palaciana para refrear a fúria da população.

Outro que se esmerava em projetar uma imagem de dinamismo e inovação para o atendimento dos interesses do rei era o administrador do principal burgo do reino. Sabia ele que o rei apreciava fazer longos passeios diários em visita a suas múltiplas herdades, sempre cercado por seu séquito. Com isso, as estradas do reino estavam sempre congestionadas e, para facilitar a passagem de tantas carruagens e carroças de apoio, o administrador optava por interditá-las por longos períodos. Não havia como estipular a duração exata da obstrução na ida e na volta, uma vez que o rei não podia ser importunado com a pequenez de problemas administrativos.

Pouco tempo se passou para que as primeiras reclamações furiosas começassem a chegar. Muitos camponeses se queixavam das dificuldades para levar seus produtos até o burgo e alguns, descrentes de que a situação pudesse mudar a curto prazo, optavam por fazer o percurso a pé, carregando nas costas enormes cestos de palha.

Pouco tempo se passou para que as primeiras reclamações furiosas começassem a chegar. Muitos camponeses se queixavam das dificuldades para levar seus produtos até o burgo e alguns, descrentes de que a situação pudesse mudar a curto prazo, optavam por fazer o percurso a pé, carregando nas costas enormes cestos de palha.

Fosse como fosse, os congestionamentos e os vários acidentes envolvendo cavalos, pessoas, cestos, carruagens e carroças começaram a incomodar o administrador. Temendo que os sinais de descontentamento da população fossem percebidos pelo rei, ele teve, então, a ideia de dividir todas as estradas e ruas do burgo em duas faixas: uma mais larga para uso exclusivo da família real e de seu entourage – à qual deu o nome de faixa nobre; e outra, bem mais estreita, para o tráfego de carroças e uso dos cidadãos comuns, que passou a designar como faixa de serviço. O projeto amainou os conflitos por algum tempo, mas logo novas reclamações começaram a pipocar.

Os conflitos mais sérios passaram a acontecer nos dias em que o rei decidia ir à caça, acompanhado de membros da família real, dos cortesãos de praxe, de seus auxiliares diretos, de suas matilhas de cães e, ainda, dos servos encarregados de alimentá-los, hidratá-los e recolher suas fezes. Se os cortesãos podiam se valer da faixa nobre para sua locomoção, aos demais participantes dessas empreitadas só restava utilizar a faixa de serviço, compartilhando-a com os cidadãos comuns.

Os conflitos mais sérios passaram a acontecer nos dias em que o rei decidia ir à caça, acompanhado de membros da família real, dos cortesãos de praxe, de seus auxiliares diretos, de suas matilhas de cães e, ainda, dos servos encarregados de alimentá-los, hidratá-los e recolher suas fezes. Se os cortesãos podiam se valer da faixa nobre para sua locomoção, aos demais participantes dessas empreitadas só restava utilizar a faixa de serviço, compartilhando-a com os cidadãos comuns.

Embora os enormes congestionamentos na faixa de serviço fossem o ponto focal da maioria das reclamações, os vários acidentes e incidentes envolvendo agora cavalos, cães e pessoas de todas as estirpes tornaram-se alvo de agudas críticas e novas preocupações para o administrador.

Num dia em que o rei perdeu dois de seus melhores cães atropelados, o administrador percebeu que não havia mais como adiar a tarefa de refazer a divisão das faixas de trânsito. Relutantemente, diminuiu alguns poucos centímetros da faixa nobre e dividiu o espaço restante em duas novas faixas: uma pela qual deveriam circular as carroças dos auxiliares diretos e os servos do rei, a população e suas carroças de transporte de mercadorias; a terceira e nova faixa destinava-se exclusivamente à circulação dos cães da matilha real.

O que aconteceu após a implantação da nova regulamentação de tráfego? Um imprevisto e incontrolável aumento no número de queixas, vindas desta vez tanto da nobreza quanto dos cidadãos comuns. O problema agora era que as faixas de tráfego haviam se tornado tão estreitas que, inevitavelmente, as carruagens e carroças colidiam umas com as outras, as pessoas eram pisoteadas por cavalos e mordidas por cães, e estes continuavam a ser atropelados e mortos por não respeitarem as divisórias de faixas – uma situação compreensível não só por se tratar de animais irracionais, mas principalmente porque os cachorros do rei não estavam acostumados a obedecer a limites.

(*) Myrthes Suplicy Vieira é psicóloga, escritora e tradutora.

Desfile chocho

José Horta Manzano

Por morar um bocado longe, não pude assistir aos desfiles do 7 de setembro. Mas vi as imagens – as fotos, pra ser mais exato. A parada de Brasília me pareceu chocha, murchinha, desencantada, sem público, sem calor, sem entusiasmo.

Máximas do Barão ― 24

«Quem não tem calos é um desgraçado que desconhece o prazer de tirar os sapatos ao chegar em casa.»

Apparicio Fernando de Brinkerhoff Torelli, “Barão de Itararé” (1895-1971), humorista gaúcho

Falam de nós – 11

«Se pensava che la sua ricandidatura alle prossime presidenziali fosse una passeggiata, Luiz Inacio Lula da Silva si è sbagliato.»

«Se imaginava que sua candidatura à próxima eleição presidencial fosse um passeio, Luiz Inácio Lula da Silva se enganou.»

Bluewin, portal de Swisscom – a mais importante operadora suíça de telecomunicações –, em artigo publicado em língua italiana em 5 set° 2015.

É duro confessar

Efeito colateral

O sete de setembro aqui e ali

José Horta Manzano

Sete de setembro não é feriado na França. Esta segunda-feira é dia como qualquer outro. O presidente da República, François Hollande, está concedendo entrevista coletiva a uma plateia de jornalistas. O formato é clássico: primeiro, fala o presidente; em seguida, jornalistas fazem perguntas.

A popularidade das personalidades políticas francesas é aferida mensalmente. A do presidente, embora seja bem superior aos 7% de dona Dilma, não vai além de 26% dos entrevistados. Um presidente impopular.

Entrevistas coletivas presidenciais na França são organizadas duas vezes por ano. Ainda que a aprovação do presidente esteja lá no fundo, não há previsão de panelaço. Nem de colheraço. Os céus de Paris não perigam ver boneco inflado vestido de presidiário.

Entrevistas coletivas presidenciais na França são organizadas duas vezes por ano. Ainda que a aprovação do presidente esteja lá no fundo, não há previsão de panelaço. Nem de colheraço. Os céus de Paris não perigam ver boneco inflado vestido de presidiário.

É permitido concluir que as vaias de que dona Dilma é obrigada a fugir não são unicamente fruto da baixa popularidade. O peso da roubalheira é que é insuportável. O sentimento de ter sido assaltado causa frustração e revolta. Eis o cerne da bronca dos brasileiros.

Parada militar

Recebendo refugiados

José Horta Manzano

Alguém está brincando com as palavras. Só nestes últimos dois dias, depois que a chanceler deu seu acordo, a Alemanha recebeu 27 trens lotados de refugiados. Calcula-se em 7000 o número total de recém-chegados. Em pouco mais de 24 horas.

Uma coisa é prometer, outra, bem diferente, é fazer. Como dizem os italianos, «tra il dire e il fare, c’è di mezzo il mare» – entre o dizer e o fazer, há um oceano.

Lágrimas de crocodilo

José Horta Manzano

Discurso da presidenta é um perigo. Principalmente se for feito de improviso. E piora quando não há grande coisa a dizer – como costuma acontecer. A boa cidade de João Pessoa teve direito a uma amostra estes dias.

Discurso da presidenta é um perigo. Principalmente se for feito de improviso. E piora quando não há grande coisa a dizer – como costuma acontecer. A boa cidade de João Pessoa teve direito a uma amostra estes dias.

Todos sabem que dona Dilma peleja com a língua portuguesa. A briga é constante. O problema maior da fala da mandatária é a falta de coerência do discurso, que deixa no ar a suspeita de que seu pensamento também seja falho de lógica.

Há um trecho digno de nota. É quando madame declara que: «Esse país também precisa encarar de frente a questão da igualdade racial.» Temos aí três problemas.

Há um trecho digno de nota. É quando madame declara que: «Esse país também precisa encarar de frente a questão da igualdade racial.» Temos aí três problemas.

Primeiro, o problema da convivência racial – amplificado pelos companheiros, por razões eleitoreiras. Continuar soprando sobre brasas não é a melhor solução.

Segundo, um problema de convivência pronominal. Esse país? Que país? A presidente deve ter-se enganado. Aposto que ela se referia a este país.

Terceiro, um problema pleonástico. Sua Excelência falou em encarar de frente. Como é que é? E a alguém viria a ideia de encarar de costas, presidente? Esse é parente de ver com os olhos e de entrar pra dentro.

Há mais. A meu ver, o pior foi a comprovação de que o discurso presidencial é vazio, são palavras ao vento, sem eira nem beira. Vejam como foi.

Há mais. A meu ver, o pior foi a comprovação de que o discurso presidencial é vazio, são palavras ao vento, sem eira nem beira. Vejam como foi.

Numa tentativa de surfar na onda do momento, madame evocou aquele infeliz bebê resgatado sem vida numa praia turca. Afirmou que o menino morreu porque «os países» criaram barreiras para refugiados. Nessa altura, faltou o gesto de grandeza – ninguém pode dar o que não tem.

Dona Dilma ateve-se a acusar «os países», totalmente esquecida de que ela preside um deles. Com a mente colonizada pela influência de seus correligionários, botou a culpa nos outros, como é hábito entre seus companheiros.

Faz mais de quatro anos que dona Dilma preside este país. Digo bem: este. A guerra civil já dura anos na Síria. Que se saiba, nossa mandatária não mexeu uma palha para acolher famílias de refugiados.

Derramar lágrimas agora e, levianamente, acusar «os países» de negar refúgio a perseguidos soa hipócrita e demagógico.

Terminado o discurso de João Pessoa, como é que fica? Constrói-se uma passarela para acolher famílias sírias? Ou vira-se a página e fica tudo como estava antes?

PS: Para almas tolerantes que tiverem a pachorra, o site oficial do planalto publicou o discurso da mandatária. Na íntegra.

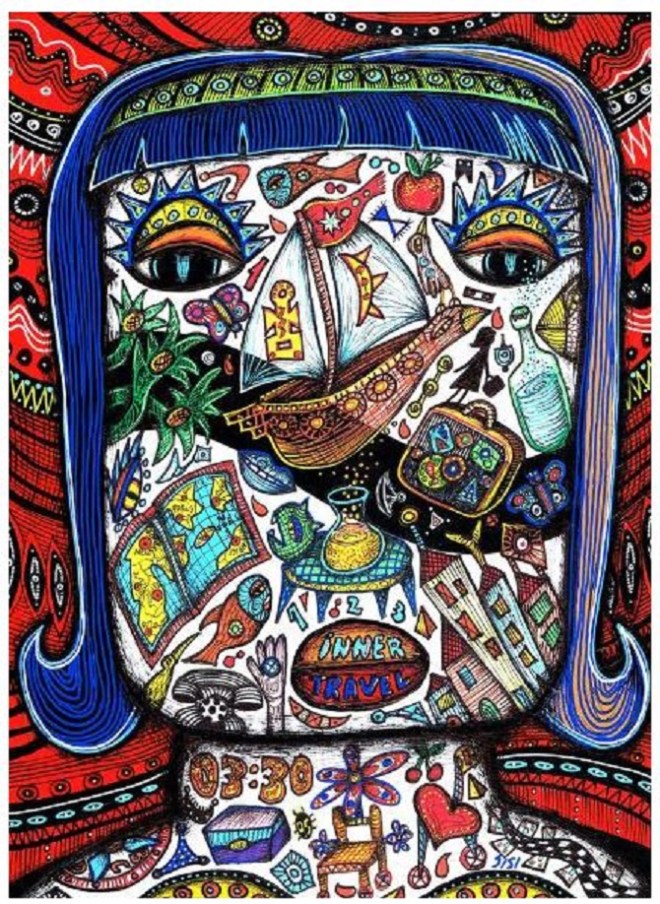

Um pouco d’arte ― 50

A banalização do mal

José Horta Manzano

Artigo publicado pelo Correio Braziliense em 5 set° 2015

Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil – Eichmann em Jerusalém: um relato da banalidade do mal. Em 1963, Hannah Arendt reuniu uma coletânea de artigos seus e os transformou no livro que leva esse título. A obra levanta polêmica até hoje. A controvérsia, no entanto, vai ficar para uma outra vez. O que hoje nos interessa é a universalidade do pensamento da autora.

Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil – Eichmann em Jerusalém: um relato da banalidade do mal. Em 1963, Hannah Arendt reuniu uma coletânea de artigos seus e os transformou no livro que leva esse título. A obra levanta polêmica até hoje. A controvérsia, no entanto, vai ficar para uma outra vez. O que hoje nos interessa é a universalidade do pensamento da autora.

Judia, de origem alemã, naturalizada americana, a senhora Arendt não gostava que a definissem como filósofa. Preferia ser designada como cientista política. O livro em questão, mais conhecido pelo subtítulo, introduz o conceito da banalização do mal.

O personagem central, Adolf Eichmann, foi um dos principais organizadores do extermínio dos judeus perpetrado pelo regime nazista durante a Segunda Guerra. Terminado o conflito, fez como numerosos correligionários: encontrou refúgio na Argentina, país onde viveu anos tranquilos, sem história. Em 1961, numa operação ousada e francamente impensável nos dias atuais, um comando especial israelense raptou-o e despachou-o ilicitamente de Buenos Aires a Jerusalém.

O objetivo era julgá-lo. Para que nenhuma dúvida subsistisse quanto à lisura do tribunal, as sessões foram públicas e integralmente filmadas. Hannah Arendt, que, durante a guerra, havia padecido em campo de concentração, estava particularmente interessada no desenrolar do processo. A síntese à qual ela chegou é peculiar e, até certo ponto, surpreendente.

O objetivo era julgá-lo. Para que nenhuma dúvida subsistisse quanto à lisura do tribunal, as sessões foram públicas e integralmente filmadas. Hannah Arendt, que, durante a guerra, havia padecido em campo de concentração, estava particularmente interessada no desenrolar do processo. A síntese à qual ela chegou é peculiar e, até certo ponto, surpreendente.

Como a maior parte do público, a filósofa imaginava que a ação judicial fosse revelar um ser monstruoso e desprovido de humanidade, um sádico, um sanguinário, o demo em pessoa. Para seu espanto, ao sabor do desdobramento dos debates, delineou-se um funcionário zeloso, obediente, cumpridor dos deveres, dedicado e confiável. Em nenhum momento, o acusado demonstrou dar-se conta da hediondez de seus atos. Parecia até sincero ao repetir que não fizera mais que desempenhar-se e cumprir ordens e obrigações.

Hannah Arendt identificou, nesse comportamento, os efeitos da banalização do mal. De tanto ser repetido, martelado e repisado, o que era monstruoso tinha-se tornado corriqueiro. A noção do mal se diluíra a ponto de converter-se em trivial burocracia.

Hannah Arendt identificou, nesse comportamento, os efeitos da banalização do mal. De tanto ser repetido, martelado e repisado, o que era monstruoso tinha-se tornado corriqueiro. A noção do mal se diluíra a ponto de converter-se em trivial burocracia.

Sem chegar a esses extremos – que nos proteja São Benedito! – a sociedade brasileira em geral, e a política do País em particular, se embrenham num caminho análogo. Perigosamente análogo.

A violência que, desde o tempo dos primeiros aventureiros, caracteriza nosso corpo social tem-se propagado. Livre, solta e incontida. A medida mais vistosa que cidadãos de bem costumam adotar é erguer muros e enjaular-se dentro de casa. A ninguém ocorre que as grades, se trazem alívio, não dão solução. E assim seguimos, conformados, resignados, convencidos de que a vida é assim mesmo e de que nada se pode fazer. É o mal banalizado.

No caldeirão da roubalheira, que é um dos componentes maiores da selvageria em que vivemos, esfervilham parlamentares de altíssimo coturno, megaempreiteiros, pequenas autoridades, obscuros funcionários, estafetas e até laranjas. Ainda estes dias saiu a notícia da prefeita de cidadezinha paupérrima que teria desviado, em proveito próprio, milhões de reais destinados à merenda escolar. À merenda escolar!

No caldeirão da roubalheira, que é um dos componentes maiores da selvageria em que vivemos, esfervilham parlamentares de altíssimo coturno, megaempreiteiros, pequenas autoridades, obscuros funcionários, estafetas e até laranjas. Ainda estes dias saiu a notícia da prefeita de cidadezinha paupérrima que teria desviado, em proveito próprio, milhões de reais destinados à merenda escolar. À merenda escolar!

Sem se constranger, gente graúda defende bandidos condenados. Ministros se contradizem, presidente deita falatório estéril, parlamentares fingem que parlamentam e a gente finge que acredita. Vivemos no país das maravilhas. Dá-se mais importância a um boneco cheio de vento do que à família que vive debaixo da ponte – aqueles seres invisíveis que vegetam logo ali na esquina e que ninguém quer ver. É o mal banalizado.

Se, a nossos olhos, crimes e malfeitos parecem toleráveis, o mesmo não ocorre com os que nos observam de longe. Notícias correm hoje em dia. Tanto as boas quanto as más – especialmente as más. A benevolente estima com que nosso País sempre contou começa a chancelar.

Não sei se os brasileiros estão-se dando conta do estrago que a apreciação do País vem sofrendo no exterior. O Brasil sempre projetou imagem paradisíaca: sol, calor, alegria, gente pacífica, música, praia, futebol, harmonia, espírito acolhedor – são clichês que a simples menção do nome de nossa terra costumava evocar. Lamentavelmente, a imagem começa a fissurar-se.

Não percebido, traiçoeiro, nocivo e durável: é efeito colateral e inexorável da banalização do mal que plantou raízes em nosso País.

Um pouco d’arte ― 49

Falam de nós – 10

«Brazil is fast becoming the Greece of Latin America, seemingly willing to be wiped off the map of relevance like sad sack Venezuela and arch rival Argentina. It’s too bad, really.»

«O Brasil está-se tornando rapidamente a Grécia da América Latina. Tudo indica que está prestes a ser varrido do mapa da relevância, como o ‘triste saco'(*) chamado Venezuela e a arquirrival Argentina. É pena.»

Kenneth Rapoza, em artigo publicado na Forbes online de 3 set° 2015.

(*) Sad sack (= triste saco) é forma eufemística. Na íntegra, a expressão é Sad sack of shit (= triste saco de fezes). Durmam tranquilos, cidadãos! Estamos em excelente companhia.

Outras máximas ― 19

Só se lembra Santa Bárbara quando troveja

Adágio

Irracionalidade emocional

José Horta Manzano

Tudo o que é comum, diário, corriqueiro, habitual passa batido. Os brasileiros com menos de 40-45 anos não conheceram a ditadura. Para esse segmento da população, democracia faz parte do quotidiano. Diferentemente de dez ou quinze anos atrás, há cada dia mais conterrâneos nessa situação.

Essa constatação explica a dificuldade que têm os jovens brasileiros em se identificar com expressões que contenham a palavra democracia. Quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza – dizemos. No entanto, quem comeu melado a vida inteira não se lambuza mais. Quem passou a vida sob regime democrático só conhece o outro lado de ouvir falar.

Nomes como o Memorial da Democracia, que o Lula acaba de lançar, fazem pouco sentido para a população mais jovem. Por que «memorial»? Memorial, memória, lembrança, recordação são palavras de sentido similar. Algo que já se foi merece ser recordado. Algo que deixou de existir merece ser lembrado. Não é – por enquanto – o caso do regime democrático no Brasil.

Quando não faz sentido, um nome torna-se irrelevante. Memorial da Escravidão faria sentido. Memorial do Brasil-Colônia faria sentido. Memorial do Império faria sentido. Memorial da Democracia só fará sentido no dia em que a democracia tiver desaparecido de nosso horizonte. Pelo momento, não há previsão de que isso aconteça. E, se acontecer, o nome do memorial será rapidamente censurado pelos novos donos do poder.

Era o que eu tinha a dizer sobre esse nome de curto alcance. Vamos agora nos ater a uma frase pronunciada pelo dono do lugar no discurso de lançamento. Nosso guia disse que as manifestações contra seu partido e contra o governo mostram uma «irracionalidade emocional da sociedade».

As palavras de nosso amado líder são pesadas, mas ocas de significado. O que ele disse soa bonito, mas faz tanto sentido quanto chamar seu novo prédio de ‘memorial’. Contesto a afirmação de que o momento atual seja «delicadíssimo». O momento é encorajante e auspicioso. Mostra que o gigante adormecido levantou a pontinha do cobertor. Ainda não se sabe se levantará de vez – o tempo dirá.

A verdade nua e crua é que a sociedade brasileira viveu anos de «irracionalidade emocional», sim. Mas foi justamente quando nosso guia presidia aos destinos da nação. Foi na época em que ele, seus áulicos e seu partido ainda ludibriavam oito entre dez conterrâneos.

Hoje, felizmente, acabou. O que o dono do ‘memorial’ chama de «irracionalidade emocional» nada mais é que um despertar moral da nação. Ele sabe disso, razão pela qual se mostra tão angustiado.

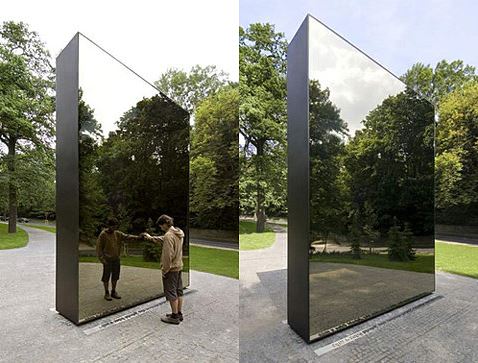

Mundo plugado

Trabalho escravo

José Horta Manzano

«Em Angola, segundo as reclamações trabalhistas, vários operários adoeceram, alguns com suspeita de febre tifoide, em razão das péssimas instalações sanitárias nas obras e das condições de higiene precárias na cozinha do canteiro. Como os banheiros eram distantes do local de trabalho e permaneciam cheios e entupidos, operários eram obrigados a evacuar no mato. A água não era potável, e a comida, muitas vezes, estragada. Na cozinha, era comum a presença de ratos e baratas.»

«Em Angola, segundo as reclamações trabalhistas, vários operários adoeceram, alguns com suspeita de febre tifoide, em razão das péssimas instalações sanitárias nas obras e das condições de higiene precárias na cozinha do canteiro. Como os banheiros eram distantes do local de trabalho e permaneciam cheios e entupidos, operários eram obrigados a evacuar no mato. A água não era potável, e a comida, muitas vezes, estragada. Na cozinha, era comum a presença de ratos e baratas.»

Esta aí um trecho do relato feito pelo jornal O Globo sobre trabalho escravo em Angola. “Coisa de país africano atrasado” – pode ser a primeira reação de quem lê. Pois não é bem assim, distinto leitor.

O fato é que, por detrás dessa barbaridade, está o dedinho… adivinhe de quem? De nosso conhecido Grupo Odebrecht, sim, senhor.

Por meio de uma nebulosa de empresas, a empreiteira baiana associou-se a uma empresa angolana cujos proprietários são dois generais e o próprio vice-presidente daquele país. É acerto de bom tamanho. Deram as mãos para construir uma usina açucareira.

Os operários – 400 homens de origem humilde, aliciados em vários estados brasileiros – foram despachados para a África para trabalhar em condições análogas às da escravidão. Passaporte confiscado e vigias armados reforçam a suspeita de que o ambiente estava mais pra campo de concentração do que pra parque de diversão.

Os operários – 400 homens de origem humilde, aliciados em vários estados brasileiros – foram despachados para a África para trabalhar em condições análogas às da escravidão. Passaporte confiscado e vigias armados reforçam a suspeita de que o ambiente estava mais pra campo de concentração do que pra parque de diversão.

Denúncia ao MPT (Ministério Público do Trabalho) rendeu frutos: julgado, o conglomerado Odebrecht foi condenado a pagar indenização de 50 milhões de reais. Ainda não definitiva, a sentença admite recurso.

Não é impossível que o negócio tenha sido intermediado por conhecido figurão que atua como lobista da empreiteira baiana. Sabe-se que o homem em questão andou intermediando operações do grupo em terras africanas. Em Angola, especificamente.

Na sentença proferida, um detalhe me surpreende. O montante exigido da empresa condenada é chamado de indenização. Todo dicionário confirma que indenizar é ressarcir, compensar alguém por um mal que lhe tenha sido causado. O Ministério Público do Trabalho reserva-se o direito de reverter os milhões para projetos e iniciativas, assim como para dar publicidade à decisão de justiça.

Se assim for, indenização não será. O nome adequado para esse tipo de condenação é multa. No meu modesto entender, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada impedia que o conglomerado, além de ser multado, também tivesse sido condenado indenizar a parte prejudicada.

Se assim for, indenização não será. O nome adequado para esse tipo de condenação é multa. No meu modesto entender, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nada impedia que o conglomerado, além de ser multado, também tivesse sido condenado indenizar a parte prejudicada.

Com a decisão, os 400 infelizes que sofreram na pele a cupidez, a ganância e a avareza dos megaempresários (e de seus lobistas) ficarão a ver navios. Certas decisões de justiça são, no mínimo, curiosas.

Vamos abraçar a Fifa!

José Horta Manzano

«Joseph Blatter garante que não existe corrupção no futebol» – foi o título de artigo do Estadão de alguns dias atrás. A crer que a quase-lógica de nosso guia anda fazendo escola por aí. O medalhão da Fifa explica que a instituição não é corrupta, mas sim os indivíduos que a compõem. Ah, bom.

«Joseph Blatter garante que não existe corrupção no futebol» – foi o título de artigo do Estadão de alguns dias atrás. A crer que a quase-lógica de nosso guia anda fazendo escola por aí. O medalhão da Fifa explica que a instituição não é corrupta, mas sim os indivíduos que a compõem. Ah, bom.

O pronunciamento não deixa de lembrar o que têm repetido figurões de nossa República quando falam da roubalheira na Petrobrás. Dizem que a petroleira não é corrupta; se rapina houve, foi obra de diretores e funcionários.

Mas é uma evidência, cáspite! Estamos brincando com palavras. Uma empresa – entidade jurídica – é desprovida de alma e de sentimento. São os funcionários que, agindo em nome da entidade, assumem atitude honesta ou desonesta, ética ou aética, honrosa ou pérfida, sábia ou desastrosa.

Mas é uma evidência, cáspite! Estamos brincando com palavras. Uma empresa – entidade jurídica – é desprovida de alma e de sentimento. São os funcionários que, agindo em nome da entidade, assumem atitude honesta ou desonesta, ética ou aética, honrosa ou pérfida, sábia ou desastrosa.

Tanto mais hipócritas soam as palavras de Herr Blatter quando se sabe – como sabemos todos – que a roubalheira não se restringe à Fifa, mas se espalha por todo o tecido do futebol: jogos de resultado combinado, transferência de jogadores com pagamento ‘por fora’, evasão fiscal por parte de todos os que têm possibilidade de fazê-lo.

Para seguir a receita de nosso guia até o fim, faltou Blatter convocar manifestação popular para «abraçar a Fifa». O problema é que a sede da entidade está em Zurique, na Suíça, país onde não é fácil reunir algumas dezenas de manifestantes contra um sanduíche e uma tubaína. Eis por que não se animou.