«Renan Calheiros sobreviveu a essa batalha, mas não vai ganhar a guerra com a Justiça.»

Eliane Cantanhêde, em sua coluna do Estadão, 9 dez° 2016.

«Renan Calheiros sobreviveu a essa batalha, mas não vai ganhar a guerra com a Justiça.»

Eliane Cantanhêde, em sua coluna do Estadão, 9 dez° 2016.

José Horta Manzano

Alianças militares e acordos de socorro mútuo em caso de ataque externo são velhos como o mundo. A formação do Brasil serve de exemplo: alianças militares entre portugueses e habitantes primitivos da Terra de Santa Cruz garantiram aos lusos a posse integral do território. De fato, ingleses, holandeses, espanhóis e franceses bem que tentaram, em diversas ocasiões, fundar estabelecimentos permanentes nas novas terras. Portugueses ‒ aliados a guerreiros indígenas ‒ deram cabo do que consideravam ‘invasão’ das terras que lhes haviam sido concedidas por bula papal. A colaboração militar foi determinante para botar os estrangeiros a correr.

Não fossem alianças militares em vigor em 1939, a Segunda Guerra poderia ter tido um desenrolar e um desfecho bem diferentes. Quando a Polônia foi invadida pelas tropas nazistas, França e Reino Unido viram-se obrigados a declarar guerra à Alemanha, em virtude dos acordos que haviam assinado com o Estado polonês. Foi o estopim da hecatombe.

Desde os primeiros séculos da colonização da América do Sul, houve disputa de fronteira entre Espanha e Reino Unido na região equatorial. Desde o século XVII, diversos acordos e tratados foram assinados e, em seguida, renegados. Em consequência da independência das colônias, iniciada no início do século 18, surgiu uma dúzia de países. Desinteressadas, as potências coloniais se retiraram, lavaram as mãos e deixaram os litígios para as novas nações.

Faz um século que o Brasil, com ativa participação do Barão do Rio Branco, resolveu todos os seus diferendos fronteiriços. Não é o caso de outros países sul-americanos. O contencioso equatorial hispano-britânico continua pendente. A Venezuela e a Guiana, vizinhos de parede, herdaram a pendenga.

Assim como a Argentina reclama a posse das ilhas Falkland (Malvinas), a Venezuela reivindica soberania sobre um pedaço de chão que representa mais da metade do território da vizinha Guiana. Trata-se da região do Essequibo, com superfície equivalente à do Ceará, rica em ouro, diamantes, manganês, bauxita, ferro e outros minerais.

A «Guayana Esequiba», como é chamada por Caracas, é escassamente povoada e praticamente inexplorada. Voltada essencialmente para a extração do petróleo, a Venezuela nunca levou a disputa territorial a ferro e a fogo. No entanto, os tempos estão mudando. Estrangulado pela gestão desastrosa e pela baixa do preço do petróleo, o governo está contra a parede, acuado por uma população cujo padrão de vida baixa a cada dia.

Na hora do aperto, nada como um inimigo externo para unir a população e desviar a atenção do problema maior. Costuma ser tiro e queda. Pela enésima vez, o governo venezuelano pôs na ordem do dia a questão do Essequibo. Para mostrar os músculos, anda aumentando o contingente de homens armados junto à fronteira. Faz também voos «de reconhecimento» com modernos caças russos, comprados no tempo de señor Chávez.

A tensão tem aumentado e começa a incomodar Brasília. Em 2009, Brasil e Guiana firmaram um acordo sobre cooperação em matéria de defesa. Embora não caracterize aliança militar nem tenha a força de um tratado, tem dado dor de cabeça à alta cúpula militar brasileira.

Señor Maduro não é flor que se cheire. Caso decida seguir os passos dos ditadores argentinos ‒ que tentaram retomar manu militari as ilhas Falkland em 1982 ‒ encasquete de atacar a Guiana, como deve reagir o Brasil? Nada fazer equivaleria a ignorar compromisso assumido, atitude vergonhosa e desonrosa. Para defender a Guiana, restaria a via militar.

Nossa prioridade é a reconstrução de nosso país, destruído por anos de rapina e incompetência gerencial. Não sobra lugar para uma guerra sem sentido. Antes que o pior aconteça, cabe ao Itamaraty agir rápido. Mais vale intervir como mediador do que como combatente.

José Horta Manzano

A queda do Muro de Berlim e o esfacelamento da União Soviética provocaram uma onda de choque que varreu todo o leste europeu. Durante os anos que se seguiram, os países satélites da URSS sentiram que era chegado o momento de reaver a independência perdida no epílogo da Segunda Guerra.

Um a um, foram todos retomando a soberania que havia sido posta de molho durante mais de quarenta anos. A Iugoslávia, embora não sendo propriamente um «satélite», foi palco de processo mais traumático que os demais. Guerras fratricidas ensanguentaram a região durante anos. Ao final, a federação explodiu e deu lugar a meia dúzia de pequenos países independentes.

Entre eles, está a Eslovênia. Apesar do território exíguo e da população diminuta ‒ ou talvez por causa disso ‒, separou-se mais tranquilamente que os vizinhos. Quando, por plebiscito, os eslovenos optaram pela independência, o poder central iugoslavo fez menção de invadir o novo Estado. Mas o conflito durou pouco. Em poucos dias, sob pressão da Comunidade Europeia, um tratado selou a separação e pôs fim às hostilidades.

O território esloveno é pouco menor que o de Sergipe. A população do país não passa de dois milhões de pessoas. Assim mesmo, o PIB por habitante é quase o dobro do brasileiro. O país é tranquilo, com paisagens muito bonitas, um daqueles lugares de que pouco se fala, onde raramente acontece algo importante.

Estes dias, enquanto eventual eleição de Donald Trump assustava muita gente, as expectativas na Eslovênia divergiam do resto do mundo. A razão é peculiar: a eslovena Melania Trump (nascida Melanija Knavs) será a nova primeira-dama americana pelos próximos quatro anos. A ex-modelo está casada há onze anos com o presidente eleito.

Ao falar de Trump, a mídia eslovena nunca perde a ocasião de dirigir os holofotes para Melania. Se os cidadãos do pequeno país pudessem ter votado, Trump teria sido eleito por maioria staliniana se não por unanimidade.

Uns que choram, outros que riem. E vamos em frente.

José Horta Manzano

Artigo publicado pelo Correio Braziliense em 25 junho 2016

Ontem, a Europa despertou aturdida e zonza com o veredicto dos eleitores britânicos: «Good bye, Europe!», o divórcio estava sacramentado. O Brexit, como é chamada a retirada do Reino Unido da UE, põe um ponto final na Europa do pós-guerra e prenuncia uma redistribuição de cartas no pano verde planetário. É cedo para imaginar como será o equilíbrio mundial daqui a dez anos. A poeira levantada pela decisão britânica vai demorar a baixar e a onda de choque vai-se propagar além da Europa. Marolinhas hão de chegar até nossos verdes mares.

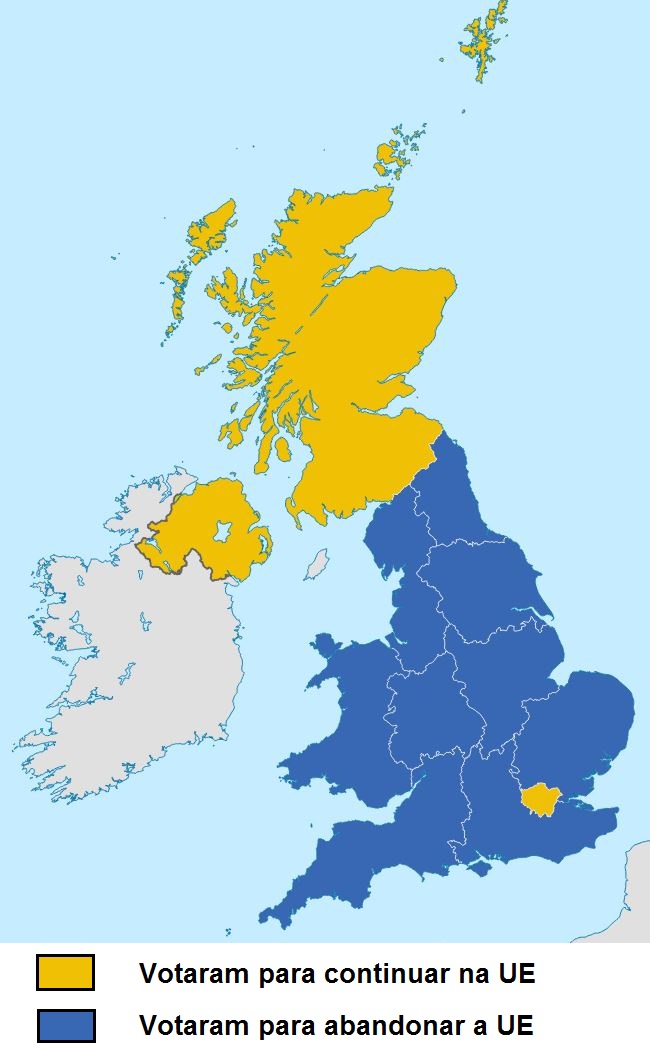

O voto escancara a caixa de Pandora. Os britânicos não estão de acordo nem entre si. Enquanto os ingleses e os galeses votaram pelo divórcio, os escoceses e os irlandeses do norte optaram por ficar. Está plantada, dentro do próprio reino, a semente da discórdia. Os aguerridos escoceses, que se viam menos oprimidos ao ostentar passaporte europeu, voltam a sentir-se cidadãos de segunda classe, confundidos com ingleses, morando de favor no puxadinho de um reino ora desunido. Feridas seculares se reabrem.

O voto escancara a caixa de Pandora. Os britânicos não estão de acordo nem entre si. Enquanto os ingleses e os galeses votaram pelo divórcio, os escoceses e os irlandeses do norte optaram por ficar. Está plantada, dentro do próprio reino, a semente da discórdia. Os aguerridos escoceses, que se viam menos oprimidos ao ostentar passaporte europeu, voltam a sentir-se cidadãos de segunda classe, confundidos com ingleses, morando de favor no puxadinho de um reino ora desunido. Feridas seculares se reabrem.

No resto da Europa, populistas, separatistas, regionalistas e extremistas sentem-se encorajados. Na França, a Frente Nacional, de extrema-direita, exulta. Não sonhavam que, a um ano das eleições gerais, lhes caísse no colo um presente tão precioso. Há anos pregam o abandono da UE como remédio para frear imigração indesejada e recuperar a soberania perdida. Na Espanha, dinâmicas separatistas – sensíveis na Catalunha mas não só – se revigoram. Se os outros podem, por que não nós?

A decisão britânica influencia, por tabela, a política interna da Hungria e da Áustria, dando sustento a inquietantes correntes ultranacionalistas. O federalismo belga, costurado para evitar a cisão do país, treme nas bases. Movimentos separatistas que dormitam, em estado latente, no norte da Itália ganham alento. Até na longínqua Letônia, cuja população conta com quase 40% de russos, os dirigentes hão de estar inquietos.

A decisão britânica influencia, por tabela, a política interna da Hungria e da Áustria, dando sustento a inquietantes correntes ultranacionalistas. O federalismo belga, costurado para evitar a cisão do país, treme nas bases. Movimentos separatistas que dormitam, em estado latente, no norte da Itália ganham alento. Até na longínqua Letônia, cuja população conta com quase 40% de russos, os dirigentes hão de estar inquietos.

Que fazer? A razão de ser da União Europeia foi evitar nova guerra. Nos anos 50, poucos anos depois do conflito, fazia sentido. Todos os dirigentes e figurões tinham vivenciado a conflagração. Prevenir novo enfrentamento era necessidade absoluta, uma evidência. Com o passar das décadas, a preocupação se dissipou. Nenhum dirigente atual conheceu a guerra. Paz e concórdia, hoje, parecem favas contadas.

Ao longo dos anos, dois erros capitais plantaram as sementes do desenlace atual. Um deles foi a não designação de uma língua comum. Um falar compartilhado por todos aplaina dificuldades, apara arestas e facilita, ao fim e ao cabo, compreensão, acordos e conciliações. Dos seis países fundadores da UE, três eram grandes. Desse três, dois haviam perdido a Segunda Guerra. A França, encaixada no campo dos vencedores, dava as cartas.

Ao longo dos anos, dois erros capitais plantaram as sementes do desenlace atual. Um deles foi a não designação de uma língua comum. Um falar compartilhado por todos aplaina dificuldades, apara arestas e facilita, ao fim e ao cabo, compreensão, acordos e conciliações. Dos seis países fundadores da UE, três eram grandes. Desse três, dois haviam perdido a Segunda Guerra. A França, encaixada no campo dos vencedores, dava as cartas.

Logo nos primeiros anos, cogitou-se introduzir ensino obrigatório de um segundo idioma, paralelo ao falar materno de cada país. O esperanto, língua bem estruturada, apolítica e neutra, não privilegiaria nenhum dos povos. A França, comandada à época por Charles de Gaulle, enterrou a ideia. O general imaginou que o francês pudesse recobrar o prestígio perdido e se tornar língua continental. Não deu certo.

O segundo equívoco foi apostar na expansão territorial intempestiva, com agregação desenfreada de novos membros. Em 2004, a entrada, de uma tacada só, de dez países foi temporã. Nem os recém-chegados estavam maduros para integrar a UE nem o clube estava preparado para digerir os debutantes. Eliminadas as antigas fronteiras, populações em estágio de desenvolvimento assimétrico afluíram à Europa Ocidental. A crise de 2008 só fez agravar o sentimento de invasão que agora levou britânicos a optarem por fechar as comportas.

E como é que fica? Ninguém sabe. Fronteiras vão-se reerguer. Qual será o estatuto dos (agora) estrangeiros que vivem no Reino Unido? E que será dos britânicos que vivem na UE? Em que medida barreiras alfandegárias serão ressuscitadas? E os milhares de tratados e convenções, alinhavados durante um casamento de 43 anos, como ficam? Serão todos abolidos ou só alguns? Nem o mais arguto dos observadores terá, neste momento, resposta pronta.

Temos, nós, nosso mambembe Mercosul, criado sob evidente inspiração da UE. A desordem em que a Europa acaba de mergulhar é momento propício para reflexão. É hora de repensar, reestruturar e, numa hipótese extrema, proclamar um «BrasExit» tropical. Quando o bonde enguiça, é melhor andar com as próprias pernas.

José Horta Manzano

Você sabia?

Em superfície, o pequeno Vietnã, situado na península indochinesa, é o 64° entre os países. Para compensar, é densamente povoado. Com seus quase 90 milhões de habitantes, aparece classificado em 14° lugar.

Em superfície, o pequeno Vietnã, situado na península indochinesa, é o 64° entre os países. Para compensar, é densamente povoado. Com seus quase 90 milhões de habitantes, aparece classificado em 14° lugar.

Em meados do século 19, a França tomou conta da região e fez dela a colônia conhecida como Cochinchina(1). À custa de mais de 20 anos de luta, o território conseguiu se livrar dos franceses. Os acordos de independência foram assinados em 1954.

O sossego não teve vida longa. Dez anos depois, o país foi invadido pelos americanos, que tinham por objetivo barrar a ameaça comunista vinda da vizinha China. A guerra foi terrível e desigual. De um lado, estava o exército mais poderoso do planeta; do outro, viam-se combatentes de pés descalços.

É verdade que a China e a União Soviética deram sólido apoio. Mas há que se reconhecer o valor dos pequenos vietnamitas. Acabaram despachando os americanos de volta pra casa. A briga entrou para a história como a única guerra oficialmente perdida pelos EUA. Uma façanha!

Do país destroçado de quarenta anos atrás, surgiu um novo Vietnã à força de muito trabalho. Turismo, exportação de peixes, de crustáceos, de café e de outros produtos agrícolas formam hoje a base da receita. Já faz anos que o crescimento do PIB é superior a 5% ao ano.

Artigo do portal VietnamPlus de 4 jan° 2015 informa que o comércio com o Brasil movimentou 3 bilhões de dólares nos 11 primeiros meses de 2014. Prevê-se forte aumento para estes próximos anos.

O Vietnã exporta manufaturados ao Brasil: telefones celulares, fibras artificiais, sapatos, sandálias(!). Nossas exportações para aquele país constituem-se, essencialmente, de produtos agrícolas: milho, soja, tabaco, algodão.

Parece-me paradoxal que um país com importante parque industrial como o Brasil tenha de importar celulares, sapatos e sandálias(!) do Vietnã. Parece que o mundo está de cabeça pra baixo. Nós é que deveríamos estar exportando esses produtos para eles.

Por que é que, em vez de saquear a Petrobrás, nossos governantes não se preocupam em apoiar e fomentar a pequena indústria brasileira? Por outro lado, como é possível que os mesmos elementos(2) continuem sendo sufragados, eleição após eleição? Será que a casa não vai cair um dia?

(1) Atenção! Não é Conchinchina. É Cochinchina – a letra o não é nasalizada. Pronuncia-se como se fosse Co-chinchina.

(2) No jargão policial, meliantes costumam ser designados como elementos.

«Segundo o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, os torcedores ingleses podem vir tranquilos para a Copa da Fifa. Não haverá ― garantiu ― perigo maior que o enfrentado pelos soldados britânicos no Iraque. Faltou explicar se os torcedores deverão vir armados, como os militares enviados à guerra.»

Rolf Kuntz, jornalista, em sua coluna do Estadão, 10 maio 2014.

José Horta Manzano

Nosso governo insiste em provar seu amadorismo. Faz questão de que o mundo saiba que o Brasil ― o mesmo Brasil que pretende fazer parte do primeiro escalão das nações ― não dispõe de serviços de inteligência. O raciocínio dos que nos governam é simples, quase simplório: não temos inimigos, portanto, a quem interessaria espionar-nos?

Segundo essa filosofia de boteco, ou «cês tá com nóis» ou «cês tá contra nóis». É certo que não estamos em guerra (militar) contra ninguém, daí a dedução lógica: «eles tá tudo com nóis». E pronto. Pra que gastar dinheiro com proteção de dados? Mais vale utilizar melhor as verbas que escaparem do roubo e da corrupção. Que sejam investidas para angariar votos e para garantir o pirão aos comensais de sempre.

Com o devido estardalhaço, dona Dilma anunciou neste domingo a implantação de um sistema nacional de email criptografado. Com isso ― acredita ela ― as autoridades estarão a salvo de toda espionagem. Duas perguntas ficam no ar.

A primeira: por que razão o governo esperou que a porta fosse arrombada para só então pensar em botar tranca? A segunda: que é que faz crer aos luminares do Planalto que os novos sistemas garantirão a inviolabilidade das mensagens?

O fato de não se terem prevenido contra espionagem reafirma ― se necessário fosse ― o despreparo de um governo cujo objetivo único é a conservação do poder. Dado que o empenho em autofortalecer-se preenche todos os minutos dos dirigentes, é compreensível que não lhes sobre tempo para cuidar do funcionamento do País, ocupação para a qual foram escolhidos. O salário que lhes pagamos é justamente destinado a sustentar uma equipe que zele pelo País. Assim deveria ser, pelo menos.

Quanto à crença de que um sistema de criptografia seja suficiente para proteger segredos oficiais, devo concluir que bom-senso e um pouquinho de cultura histórica andam fazendo uma falta danada aos que ocupam os mais altos postos de nossa hierarquia política. Se dona Dilma se tivesse interessado em saber o que já foi tentado no campo da dissimulação de mensagens ― desde o tempo dos pombos-correio até hoje ― seus pronunciamentos seriam menos bombásticos e mais humildes. Melhor até que nem se pronunciasse.

No começo dos anos 20, matemáticos alemães desenvolveram uma máquina eletromecânica, a superfamosa Enigma, destinada a encriptar comunicações. Uma versão reforçada foi preparada, sob encomenda do governo nazista, especificamente para comunicações militares. A criptagem da Enigma era reputada inviolável.

Pois hoje sabemos que um trio de matemáticos poloneses conseguiu quebrar o código da máquina alemã. E fizeram isso já antes de a Segunda Guerra estourar! Assim, graças àqueles pré-históricos hackers, os britânicos já tinham sido informados com antecedência sobre o ataque «de surpresa» que a Alemanha desferiria à Polônia, dando início à guerra mundial. Naturalmente, todos aparentaram surpresa, de modo a deixar que os alemães acreditassem que suas mensagens continuavam indevassadas.

Códigos, cifragens, criptogramas são feitos para serem quebrados. Todo Estado dotado de serviços de inteligência sabe disso.

José Horta Manzano

Pas d’argent, pas de suisses ― sem dinheiro, nada de suíços. Está aí uma frase feita que muita gente por aqui repete sem saber exatamente o que significa.

Se eu disser que italiano fala com as mãos, todos entendem o que quero dizer. E, até certo ponto não deixa de ser verdade: diferentemente de um inglês ou de um escandinavo, o italiano gesticula ao falar. Certos gestos são tão característicos e expressivos que chegam a dispensar palavras.

Posso também dizer que japonês é discreto. A ideia é clara e corresponde à realidade. Como os demais orientais, os nativos do país do Sol Levante tendem a ser discretos.

Mas… e a história dos suíços e do dinheiro? De onde vem isso? Engana-se quem imaginar que tenha alguma coisa que ver com segredo bancário ou com as toneladas de ouro armazenadas nos cofres do país. A expressão é muito mais antiga. Data da Idade Média, de um período em que ainda não havia um sistema bancário como conhecemos hoje.

Naqueles tempos, os habitantes destas montanhas penavam para sobreviver. Da terra, pouco adequada para o plantio, nem sempre a colheita era bastante para alimentar a população. Na ausência de indústrias, de riquezas minerais e de todo meio de subsistência que não fosse a pobre agricultura e a magra pecuária, a única solução para muitos jovens era a emigração.

Na Europa, o Reino da França foi um dos primeiros a se unificarem. Foram pioneiros em formar um país na acepção que conhecemos hoje ― com governo centralizado e leis que se aplicam a um vasto território. Muitos jovens suíços se dirigiam para lá. Nem todos, evidentemente. E que iam fazer?

Agricultores não faziam falta, que era essa a ocupação primordial de todo vivente. Pois os montanheses alpinos, gente rude e afeita a viver em condições precárias, vendiam seus serviços como mercenários ― guerreiros de aluguel. Guerras, naquele tempo, não faltavam. De religião ou de conquista, os conflitos eram constantes. E todos eles precisavam de combatentes leais e decididos.

Os mercenários suíços ganharam fama na Europa inteira. Eram conhecidos por sua coragem e por sua bravura. Eram duros no combate. Levavam muito a sério a arte da guerra, uma verdadeira atividade profissional. Serviam a quem pagasse melhor, desprovidos de todo sentimento de patriotismo.

Daí vem a expressão pas d’argent, pas de suisses. Somente os senhores que tivessem como pagar podiam contratar combatentes helvéticos. Os outros ficavam a lamber sabão. Um resquício daqueles tempos é a Guarda Suíça do Vaticano. Vestem-se ainda como na época em que foram contratados pela primeira vez.

Diferentemente do que acontece em outros países adiantados, o serviço militar ainda é obrigatório na Suíça. E parece que vai continuar sendo. Está programada para daqui a um mês uma consulta popular sobre a ab-rogação da obrigatoriedade do serviço militar. As pesquisas indicam que, salvo espetacular reviravolta, no dia 22 de setembro a maioria do povo deverá decidir pela manutenção do statu quo.

Só uma precisão: hoje em dia, ficou mais difícil encontrar mercenários suíços.

José Horta Manzano

Faz alguns dias, a França mandou suas tropas para o Mali.

Antes de ir mais adiante, vamos pôr as coisas claras: os habitantes do país lhe dão o nome de Mali (LÍ, com acento tônico na última sílaba). Ouvi dizer que locutores da televisão brasileira andam pronunciado Male, como se a palavra fosse paroxítona. Não me parece correto. Fico com Mali (LÍ). Afinal, quem deu o nome ao país não fomos nós.

Como todos sabem, a França e mais 26 parceiros integram um organismo supranacional chamado União Europeia, união cada vez mais estranha, em que cada um faz o que lhe apraz, no momento em que decide, da maneira que lhe parece mais conveniente, sem se preocupar com os outros sócios.

Desde que Shakespeare pôs na boca de seu Hamlet a celebérrima réplica “to be, or not to be: that’s the question”, a humanidade se deu conta de que não se pode ser e não ser ao mesmo tempo. A gente não se associa somente para as horas do bem-bom, para, em seguida, se fingir de morto quando o negócio azeda. Ultimamente, é assim que tem funcionado esta União. Desde que estourou a crise económica, já faz alguns anos, o clube navega à deriva, sem eira nem beira, tapando um buraco aqui e outro ali.

Na intervenção em terras africanas, o intuito declarado do governo francês é cortar na raiz a ameaça ― concreta ― de que terroristas fanáticos façam da região uma base, um refúgio. É uma opção militar forte, mas não destituída de lógica.

Em matéria de ingerência em países estrangeiros, há precedentes, alguns bem sucedidos, outros não.

Nos anos 60, os EUA intervieram no distante Vietnã com o mesmo propósito. Acabou em desastre.

Canhões soviéticos calaram revoluções na Hungria (1956) e na Tchecoslováquia (1968). Conseguiram o que queriam. Tudo viria a desmoronar junto com o Muro de Berlim, anos mais tarde, mas essa já é uma outra história.

Há muitos e muitos outros exemplos de intromissão na casa dos outros. Mas cada caso é um caso, não vamos explorá-los todos neste espaço.

Voltando ao problema do Mali, os 26 parceiros da França ― falo dos demais membros da União Europeia ― já declararam que não enviarão reforço militar. Se Paris tomou essa decisão com desenvoltura e sem consultar os sócios, que siga seu caminho solitário até o fim.

Não discuto sobre a conveniência da decisão francesa. Soberano, seu governo fez o que achava que devia. O que me surpreende é o fato de a União, após mais de 50 anos de convivência, ainda ser incapaz de combinar antes de agir.

Cada dia fica mais claro que este agrupamento de países está perdendo sua razão de ser. Nascido de um consenso, vai aos poucos se esfiapando, como tecido mal alinhavado.

Não faz sentido expor ao resto do planeta uma falta de coesão tão profunda. Tudo isso acaba deixando uma impressão de desordem que não bate com a imagem de civilidade e de civilização que os 27 gostariam de exibir.

Ao fim e ao cabo, não sobra mais que uma confraria de comerciantes. Que fariam seus negócios de qualquer maneira, com tratados ou sem eles.