Mês: agosto 2023

Beijo na boca

José Horta Manzano

Esse señor que, em pleno estádio, diante das câmeras do mundo inteiro, tascou um beijo na boca da capitã da Selección española de fútbol parece estar chegando direto do planeta Marte.

Nós outros, que nunca tiramos os pés deste vale de lágrimas, já adotamos a nova realidade que nos foi incutida a partir de 2017. O mundo despertou naquele ano com a explosão do caso Harvey Weinstein, produtor de cinema americano e voraz predador sexual.

Desde essa época, todos entenderam que não se podia mais tratar a mulher como simples objeto manipulável. Parece incrível, mas tínhamos adentrado o terceiro milênio com uma visão arcaica do sutil equilíbrio entre os sexos. O caso #MeToo deu lugar a reações tão marcantes e universais, que acabou pondo as coisas em pratos limpos.

“Só um sim é um sim” – é uma das palavras de ordem. Todos entenderam, menos o cartola espanhol. Ao roubar um beijo na boca, fez o que não devia. Pra piorar, instado a pedir demissão da presidência da Real Federación Española de Fútbol, deu uma de marrudinho e bradou: “No voy a demitir!”. E repetiu: “No voy a demitir!”.

O resultado veio rápido: seu afastamento forçado por ordem da Fifa, a federaçâo que congrega todas as entidades nacionais de futebol. Resta a esse senhor voltar para seu planeta e se esconder nalguma caverna marciana. No espremer dos limões, não se demitiu, foi demitido.

Vamos agora à informação que O Globo online nos traz. Estou me referindo ao texto reproduzido na entrada deste post. Lá pela quinta linha, o autor nos diz que ele “dá um beijo na boca dela”.

No tempo em que professor ensinava e aluno aprendia, todos sabiam que precisa tomar cuidado para evitar encontros de palavras que produzam sons estranhos ou desagradáveis. Palavrão não é, mas convenhamos que, entre o beijo e a moça, surgir de repente uma “cadela” não tem nada a ver.

“É dez reais por cada dúzia, freguesa!”. Não está no artigo do jornal, mas vale lembrar que esse é outro encontro de palavras que produz cacófato. De repente, no meio da mercadoria, aparece uma “porcada”.

Continuando a leitura do trecho d’O Globo, noto uma inadequação vocabular. O autor diz que o dirigente “se pendura” na jogadora enquanto lhe dá um abraço. Pendurar-se é outra coisa. Roupa pendurada no varal, por exemplo, fica sempre presa por cima enquanto se espicha pra baixo. Não é o que se vê na foto. Repare bem. O dirigente se agarra na jogadora e dá um salto. Ou, se preferir, ele se apoia na jogadora pra dar um salto.

Depois da grita que se alevantou e deu volta à Terra, tenho cá pra mim que hão de se passar décadas até que outra vez um dirigente esportivo ouse beijar na boca uma jogadora.

Paz familiar

José Horta Manzano

Se eu disser que Bolsonaro era (e acho que ainda é) vulgar e desbocado, não será nenhum furo de reportagem. É de conhecimento de todos, até mesmo do mais carola de seus eleitores – fato, aliás, incompreensível.

Sempre me perguntei de onde vem esse vício de rechear a conversa com palavrões e palavras de baixo calão. Será porque aprendeu dentro de casa, desde pequeno, ouvindo conversas entre pai e mãe? Será que se viciou fora de casa, junto aos colegas de serviço ou de farda? Não tenho a resposta.

Mas de uma coisa se pode ter certeza: naquela família, nos diálogos entre pai e filhos, a argumentação se exprime através daquele palavreado que, mesmo num botequim, seria bom pronunciar à meia voz.

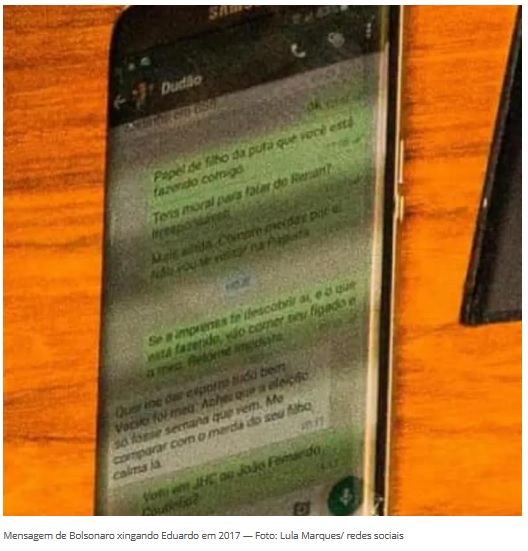

É o jornalista Lauro Jardim quem dá a informação. Corria o ano de 2017. Bolsonaro era então deputado assim como o filho zero três (o “Bananinha” – carinhoso apelido que lhe conferiu, involuntariamente, o general Mourão).

A cena se passa no plenário da Câmara. Bolsonaro pai assistia à sessão, mas o Bananinha, pelo teor da conversa, parece estar no exterior. Não se sabe fazendo o quê. Pela carraspana pespegada pelo pai, boa coisa não era. Os deputados se preparavam para eleger o presidente da Casa.

Um fotógrafo flagrou a tela do celular de Bolsonaro e imortalizou o trecho de conversa que corria entre o pai e o n° 03. O “Renan” que aparece na conversa é o filho n° 04, meio-irmão do n°03.

Advertência: A partir daqui, espíritos sensíveis devem se abster de continuar a leitura.

Bolsonaro pai

“Papel de filho da puta que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan? Irresponsável. Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na Papuda. Se a imprensa te descobrir aí, e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente”.

Filho n° 03 (o “Bananinha”)

“Quer me dar esporro tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho, calma lá.”

Taí uma tocante mostra de puro amor paterno e filial, não é mesmo?

Vale o ditado: “Família que se insulta unida permanece unida”. E pode até terminar na Papuda. Unida.

Esse episódio revela que, mesmo antes de chegar à Presidência, o capitão já temia passar uns tempos na Papuda. Na época, só ele sabia por quê. Hoje sabemos todos.

Coincidências

Do you speak English?

Artigo publicado no Correio Braziliense de 26 agosto 2023

Faz tempo que a era bolsonariana está nos acréscimos, mas parece que o juiz esqueceu de apitar o fim do jogo. Para quem imaginou que, virado o calendário para 2023 o capitão desceria do palco, o desagrado está sendo enjoativo. Apupado e alvejado por ovos e tomates, o capitão continua sob os holofotes. O espetáculo das joias traficadas é tão palpitante que está ofuscando outros fatos nacionais tão ou mais importantes que as vilezas bolsonáricas.

Muitos anos atrás, quando este blogueiro cumpria a escolaridade obrigatória, aprendíamos quatro línguas: Português, Inglês, Francês e Latim. O Português, língua oficial, tinha carga horária mais consistente. O Inglês e o Francês se justificavam por sua importância nas relações internacionais de então. Já o Latim contribuía para o aprendizado de nossa língua.

Nas décadas seguintes, o ensino de línguas foi seguidamente podado. Foi-se o Latim, foi-se o Francês. Só sobrou um inglesinho um tanto precário. Armou-se turbilhão vicioso e descendente: com a baixa de qualidade no ensino, professores receberam formação precária; uma vez formados, transmitiram o que tinham aprendido.

Com a chegada de Lula 3.0, certas distorções do governo anterior começam a ser desfeitas. Fora, escola militarizada! Fora, todos esses sinais que remetem à verticalidade de um mando único! Xô, aliciamento juvenil estilo Hitler-Jugend!

A nova bússola merece aplausos, só que o diabo se esconde nos detalhes. Sem alardeio, o Ministério da Educação anunciou seu plano geral. No capítulo línguas, o texto traz uma formulação sutil que tende a informar que o objetivo é acabar com o estudo do Inglês – a ser substituído pelo… Espanhol.

O pretexto é um malabarismo ensaboado: nosso país é cercado de vizinhos que falam espanhol. Seria argumento a considerar, não fosse enganoso. Como se sabe, desde o início do povoamento, lusos e castelhanos nunca se bicaram, e cada um viveu voltado para sua respectiva metrópole. Tirando zonas fronteiriças, é pequeno o contacto entre brasileiros e vizinhos. Quando há, o “portunhol” faz milagres. As relações entre vizinhos nunca se deixaram entravar pela barreira da língua.

O que o governo não diz é que, atrás da proposta de banir o inglês, está o velho ressentimento, herdado dos tempos da Guerra Fria, que manda lançar mão de qualquer artimanha para combater o imperialismo do malvado Tio Sam. O banimento do inglês está na mesma linha que a proposta de Luiz Inácio de substituir o dólar por qualquer outra moeda no comércio internacional.

O que Lula não percebe é que ele se meteu numa luta assimétrica. A luta pela substituição do dólar por outra moeda é combate de estilingue contra tanque de guerra. Nas trocas internacionais, o peso do Brasil é pequeno. Toda agitação lulopetista nesse campo será esforço desperdiçado.

No ensino, substituir o Inglês pelo Espanhol só prejudicará os brasileirinhos. No exterior, com o inglês, o brasileiro poderá se virar em qualquer lugar do mundo. Unicamente com o espanhol, não irá muito longe.

Na internet, então, o domínio da língua inglesa é acachapante. Estatísticas deste mês, que levam em consideração os 10 milhões de sites mais consultados, informam que mais da metade deles são escritos em inglês. São exatamente 53,6% enquanto o espanhol se contenta com 5,3%. Isso corresponde a uma página em espanhol para dez em inglês. Não há ressentimento lulopetista que possa alterar essa realidade. Para pesquisa, informação, estudo ou diversão, o consulente terá 10 vezes mais chance de ser bem servido em inglês do que em espanhol.

O inglês se tornou de facto a língua franca planetária. Quem quiser se comunicar com um fornecedor (ou um cliente) da Europa, da Ásia, da África ou da Oceânia terá obrigatoriamente de fazê-lo em inglês. Ou na língua local do correspondente, exercício complicado quando não se fala coreano ou vietnamita.

O espanhol dificilmente somará pontos no currículo, ao passo que o inglês é cada vez mais exigido. Profissões para as quais português antes bastava hoje exigem domínio ou bons conhecimentos de inglês.

Está na hora de a empoeirada doutrina lulopetista se sacudir. Será bom o governo entender que o que está em jogo não é a permanência ou não do Tio Sam no comando – o que se quer é formar brasileirinhos preparados para ter sucesso no mundo difícil e competitivo que os espera. Ainda dá tempo.

O desejo da dependência

Há mais de cinco anos venho estudando e pensando em escrever sobre o tema da dependência, um tópico complexo por si só, já que se manifesta através de múltiplas formas: dependência química (drogas, álcool, comida, medicamentos), financeira, afetiva/emocional, de jogos de azar e de videogames e, mais recentemente, de gadgets eletrônicos, dentre outras.

Mesmo antes de começar, sabia da existência de centenas de estudos, que foram capazes de trazer à luz os mecanismos neuropsicológicos dessas compulsões. O princípio da dependência parece simples de entender: nosso cérebro está condicionado a repetir situações que causam prazer. Cada sensação prazerosa aciona um circuito cerebral de recompensa e libera uma carga de dopamina, o hormônio do prazer, que nos leva a querer experimentar de novo a sensação. A cada nova tentativa, todavia, o indivíduo vai se frustrando por não ser capaz de atingir a mesma intensidade de prazer da primeira experiência, não só porque os contextos são diferentes, mas também porque o organismo vai se adaptando à quantidade e à qualidade dos estímulos. Mesmo assim, ele se força a insistir na repetição, na esperança de que da próxima vez o resultado seja mais satisfatório.

Embora a explicação das neurociências me pareça necessária para produzir tratamentos mais eficazes, o que eu deduzia desse roteiro prazer-recompensa-repetição era que a dependência acaba se instalando na maior parte das vezes “por acidente”, sem que o indivíduo se dê conta desde o início de que está entrando numa cruzada cada vez mais asfixiante. E o que me motivava a persistir no estudo dos mecanismos psicológicos que levam à dependência era outra coisa: descobrir por quais motivos uma pessoa deseja conscientemente se tornar dependente de algo ou alguém.

Não sei se é porque, ao contrário de outros mamíferos, passamos por um longuíssimo período de maturação ou se a sensação de incompletude é característica inexoravelmente atrelada à condição humana. O fato é que muita gente sente a necessidade de ser tutelada por um guia, mestre ou provedor. Falo, por exemplo, de adultos que se recusam a abandonar a casa dos pais e também de cidadãos que buscam incansavelmente eleger líderes populistas autoritários que prometam abrir-lhes as portas da prosperidade e da felicidade eterna. Seja por medo de se expor a situações desconhecidas que possam causar descontrole ou pela comodidade que representa a terceirização de responsabilidades, a pessoa permanece presa a uma situação nem sempre agradável. Por quê? Baixa autoestima? Falta de autoconfiança? Limitação intelectual? Preguiça? Carência emocional? Distúrbios psiquiátricos?

Zygmunt Bauman tinha razão: se você deseja mais liberdade, tem de renunciar a um pouco de sua segurança e, se anseia por mais segurança, precisa ceder uma fatia de sua liberdade.

A autonomia sempre foi um valor sagrado para mim. Sou filha de uma mulher profundamente desapontada por não ter podido seguir uma carreira profissional fora do casamento e que resolveu jogar todas as suas fichas na criação de filhas autônomas, insubmissas às regras do patriarcado e da misoginia. Tomei como regras de ouro para minha vida a independência financeira, a busca de autoconhecimento para administrar melhor a solidão e a vontade de me autoafirmar no plano social apenas por meus méritos pessoais.

Apesar de tudo isso, recentemente enfrentei um surto inexplicável do desejo de dependência. Comecei a me ressentir da falta de interlocução com outras pessoas que me ajudassem a relativizar crenças e visões de mundo. Depois da aposentadoria e do trabalho em home office que passei a fazer, fui me isolando cada vez mais e abrindo mão de antigos prazeres, em função dos baixos rendimentos recebidos. Minhas únicas fontes de prazer diário passaram a ser minhas duas cachorras. Ultimamente, entretanto, eu já vinha notando um certo desgaste na relação com elas. Percebia que passava mais tempo recriminando suas peraltices do que interagindo com elas em brincadeiras e que os passeios diários estavam se tornando uma obrigação, mais do que um prazer. Secretamente desejava contar com a ajuda de um adestrador e de um passeador para não ter que lidar com esses sentimentos negativos.

Outra coisa de que me ressentia era da falta de variedade, sabor e valor nutricional das minhas refeições. Como nunca me interessei em desenvolver talento culinário e enfrentava restrições alimentares por ser diabética e vegetariana, via-me forçada a engolir sem nenhum prazer a gororoba básica de sempre. Sonhava em me sentar à mesa e ter à disposição, já prontos, pratos mais elaborados e “pecaminosos”, sem ter de sofrer para compor o cardápio do dia.

O surto se agravava mais ainda com questões relacionadas à vontade de mudança de profissão e à necessidade de encontrar um trabalho que me rendesse mais dinheiro para fazer frente a todas essas demandas. Em resumo, eu estava cansada de cuidar de mim mesma. Mesmo que não o admitisse racionalmente, sentia que precisava de colo e tempo livre para recuperar velhos prazeres abandonados. Foi quando uma desastrada queda me propiciou as condições necessárias para questionar o estranho desejo de renunciar a uma parte da minha autonomia.

Fui derrubada e arrastada por minhas cachorras, que se assustaram durante um passeio. Fraturei o úmero e tive uma fissura no quadril. Resultado: um mês inteiro sem poder andar e dois meses com o braço esquerdo na tipoia (sou canhota), o que significava não poder voltar a morar sozinha nem dar andamento a meu trabalho de tradutora. Ainda pior, tinha de aceitar me desfazer da tutela das cachorras por um longo período ou talvez para sempre. Fui acolhida na casa de uma irmã, que é ótima cozinheira e me mimava todos os dias com pratos especiais; ao mesmo tempo, as cachorras foram abrigadas na casa de um sobrinho, onde parecem estar mais felizes por poderem brincar com outros cachorros e circular sem guia ao ar livre na hora que quiserem.

Passei dois meses totalmente alienada dos eventos do mundo exterior, sem sair à rua, ler jornais, assistir televisão e sem redes sociais. O ensimesmamento não me trouxe nenhum benefício. Ao contrário, vi desfilarem diante dos olhos da minha mente todos os meus defeitos de caráter, minhas hipocrisias, culpas e conflitos interiores. Tive de encarar uma mudança radical de hábitos, como horário de acordar, dormir e comer, e acima de tudo passei a precisar de autorização para fumar. Enfrentei crises infantis de birra do tipo ‘você não manda em mim’ e ataques de rebeldia juvenil do tipo ‘se eu não posso ter o que quero, então não quero mais nada’. Fosse como fosse, eu tinha de admitir: meus desejos secretos estavam milagrosamente se realizando.

Hoje, já de volta à minha casa, mas ainda lambendo as feridas de corpo e alma, sinto ter me transformado numa mistura perfeita de ceticismo e cinismo. Já não acredito na possibilidade de recomeço nem na identificação de outros propósitos de vida. Sei que perdi um dos pilares fundamentais da minha identidade – que era a curiosidade de comparar instintos animais com comportamentos estereotipados humanos.

As únicas lições que tirei desse período de trevas foram:

• que a necessidade é mãe da invenção,

• que não há escolhas sem consequências,

• que é preciso equilibrar o olhar para fora e o olhar para dentro.

E, finalmente, que a resposta para um psiquismo saudável está, como sempre, em seguir o caminho do meio: nem se pretender independente de tudo e de todos, nem se resignar a engolir em seco as regras ditadas por terceiros.

(*) Myrthes Suplicy Vieira é psicóloga, escritora e tradutora.

Monte Branco

Todos os dias, faça o tempo que fizer, o Serviço Nacional de Meteorologia da Suíça manda aos ares sondas meteorológicas. São balões cativos (presos à terra), soltos a partir de um aeroporto militar, que sobem por ação de um gás mais leve que o ar (hélio ou hidrogênio). A função deles é medir pressão, umidade, temperatura, vento e outros parâmetros meteorológicos. Essa rotina teve início em 1954, há quase 70 anos, e continua sendo metodicamente cumprida duas vezes por dia.

Para os não-iniciados, o isoterma do zero grau pode não ter significado preciso. Vamos lá. Sabe-se que a temperatura da atmosfera diminui à medida que se sobe. A velocidade desse resfriamento varia entre meio grau e um grau (centígrado) a cada 100 metros de subida. Se o tempo estiver mais seco, a diminuição de temperatura é mais rápida. Se estiver mais úmido, será preciso subir até 200 metros para perder um grau.

Uma marca importante para os meteorologistas é o isoterma do zero grau, ou seja, a que altitude a temperatura do ar encosta no zero grau. Na Suíça, esse ponto costuma se situar numa altitude de 2000m – 3000m no inverno e de 3000m – 4500m no verão.

Se faltasse uma prova do rápido aquecimento global, aqui está ela: o isoterma do zero grau está situado cada vez mais alto. Se, dez ou vinte anos atrás, nos dias muito quentes, bastava subir 4500m para o termômetro bater no zero, agora precisa subir mais.

Na noite de domingo para segunda-feira última (21 de agosto), foi batido o recorde de altitude do isoterma do zero grau. A sonda o encontrou a exatos 5.298 metros, numa altitude mais elevada que o Monte Branco, o pico culminante dos Alpes! Nunca antes essa marca havia sido registrada.

Só para entender o que se passa, imagine que o isoterma se fixasse nessa altura. O resultado seria que, em pouco tempo, os Alpes inteiros (incluindo o Monte Branco) perderiam seu manto de neves eternas. E o nome do pico (Branco) não faria mais sentido.

A coisa é muito séria e o fenômeno se precipita. O aquecimento que se esperava para o ano 2050 está acontecendo agora. Dá pena pensar no apuro das novas gerações, que vão viver num planeta bem mais problemático do que aquele que conhecemos.

Enquanto isso, um Luiz Inácio mais preocupado com a promoção pessoal que com os brasileirinhos do futuro continua firme na intenção de furar poços de petróleo. Na Amazônia, ainda por cima.

Valha-nos, São Benedito!

Vegetais de folhas verdes

José Horta Manzano

Saiu n’O Globo de hoje um primor de artigo. Ele promete revelar os alimentos milagrosos para controlar o colesterol. “Oba, vamos dar uma olhada” – pensei.

De fato, o longo texto trazia diversos subtítulos, um para cada categoria de alimento. Entre eles, o subcapítulo dos “Vegetais de folhas verdes”. Achei esquisito.

Por mais que eu me esforce, não me vem à cabeça nenhum vegetal comestível com folhas de outra cor. Não me lembro de ter comido planta de folha azul, roxa, cor-de-rosa. Foram sempre de folhas verdes.

Depois de ler o capítulo inteiro, desconfiei que a novilinguesca expressão “vegetais de folhas verdes” é provável tradução canhestra de alguma expressão inglesa.

Talvez soe natural a ouvidos modernos; a mim, não. Ainda sou do tempo em que “vegetais de folhas verdes” se chamavam verduras.

Pra regular o colesterol, prefira o original.

Naqueles que comem verdura, a saúde perdura.

Fico imaginando a mãe de Joãozinho chamando para o almoço. “Vem almoçar, filho, preparei um ensopado de “vegetais de folhas verdes” que está uma delícia!”

Será?

Caça às palavras versão Beta

A briga é antiga. Cochila sossegada por anos até que, de repente, desperta de sobressalto, assim que algum esperto decide redescobrir o trovão e reinventar a pólvora.

O episódio que vou narrar se desenrolou no início da década de 1960. Naquela época, gramáticas e dicionários assinados pela equipe de Francisco da Silveira Bueno (1898-1989) eram adotados nas escolas oficiais. O Silveira Bueno foi precursor do Houaiss e do Aurélio.

Em meados de 1961, por iniciativa de um advogado carioca influente junto ao governo federal, uma comissão foi nomeada especialmente para avaliar a ‘perniciosidade’ de manter no dicionário Silveira Bueno certos vocábulos julgados ofensivos.

Os tempos eram outros. As preocupações não eram as de hoje. Ninguém podia prever, por exemplo, que um dia existiria a sigla LGBT e as preocupações que a acompanham. A ênfase não era posta em assuntos sexuais, como hoje. Aliás, pouco se falava de sexo, que não era assunto de salão. Ainda que, à boca pequena, se cochichassem comentários sobre certos comportamentos sexuais fora dos padrões, oficialmente dava-se de barato que todos se conformavam com a norma, sem rebeldia nem fantasia. A briga com os dicionários era de outra natureza.

Os verbetes incriminados, aqueles que podiam perturbar a “mente inocente” dos jovens que consultavam a obra, eram: judeu, judiar, negro, favela, panamá, jesuíta.

Na época, a palavra judeu era polissêmica, ou seja, tinha mais de um significado. Além de designar a religião ou a etnia, também designava um usurário, avarento, negocista – acepção pouco usual nos dias de hoje. O verbo judiar, embora bastante utilizado na linguagem de todos os dias, lembrava os maus tratos infligidos aos judeus nos tempos sombrios da Santa Inquisição.

Negro sempre simbolizou coisa infeliz, como hora negra, sorte negra, nuvens negras, sentimentos negros. A proposição da comissão era eliminar(!) do dicionário a palavra negro e substituí-la por preto. Mas os tempos mudam, senhores! Fosse hoje, a discussão talvez viesse com sinais invertidos. É que, meio século atrás, chamar alguém de “negro” podia ser tomado como xingamento pesado. O certo era dizer preto. Veja como as coisas mudam.

Favela, que também tinha a acepção de “lugar de malandros e vagabundos”, deveria ser cortada do dicionário. Panamá como sinônimo de negócio podre era outra a banir. (Essa acepção se referia à Cia. do Canal do Panamá, que faliu estrepitosamente no fim do século XIX, fato hoje caído em completo esquecimento.)

Havia mais. A comissão implicou ainda com o verbete jesuíta. (Francamente, parece que tinham fixação com religião.) De fato, entre os significados do termo, dicionários mencionavam (e ainda mencionam) finório, astuto. Segundo a comissão, a palavra podia até ficar, mas essa menção tinha de desaparecer.

Pra encurtar, não deu em nada. O presidente Jânio Quadros renunciou ao cargo poucas semanas depois, e, da comissão, ninguém mais ouviu falar. A um repórter, Silveira Bueno, o “dono” do dicionário, afirmou que, de qualquer maneira, os verbetes não seriam retirados em hipótese nenhuma. O futuro confirmou a afirmação. Estão todos lá, alguns em morte cerebral, mas de coração batendo.

São os falantes que fazem a língua, não os dicionários. Acusar o “pai dos burros” é caminho equivocado. Seria como se um internauta, desagradado com os spams que recebe, quebrasse a tela do computador. Não veria mais nada, mas as mensagens indesejáveis continuariam a se acumular em sua conta email.

Encobrir a realidade é perda de tempo e de esforço, que ela sempre acaba aparecendo. Você a expulsa pela porta, ela volta pela janela.

Igualdade de gênero antes da hora

Nos países da Europa central, a tradição manda dar ao filho unicamente o sobrenome paterno. Durante séculos, desde que nomes de família começaram a ser atribuídos, lá pelo século 13 ou 14, é o que se costuma fazer.

Mas os tempos mudam. A tendência do “politicamente correto” e da “igualdade de sexo” (ou de gênero) impõe certas modificações. Um a um, países em que a atribuição unicamente do nome paterno era a regra vão se adaptando aos novos tempos. Atualmente, Alemanha, França, Suíça e numerosos outros países já relativizaram o rígido sistema que vigorou por séculos.

Na maior parte desses países, já é permitida a escolha entre nomear o recém-nascido unicamente com o sobrenome do pai, unicamente com o da mãe, ou ainda dar-lhe os dois sobrenomes, na ordem desejada pelos pais. Em geral, em caso de pais casados, a decisão é tomada quando nasce o primeiro filho. Feita essa escolha, os filhos(as) seguintes terão de receber o(s) mesmo(s) nome(s), na mesma ordem. É o caso da lei alemã, por exemplo.

Na Itália, até outro dia, era inconcebível alguém levar o sobrenome da mãe – exceto no caso de o pai ser desconhecido. Isso começou a mudar. Faz alguns meses, a Corte Constitucional deu um parecer pouco habitual: mostrou-se favorável à adaptação da Itália aos novos tempos.

Considerou que o costume de dar automaticamente ao recém-nascido o sobrenome paterno, deixando o materno de lado, é “discriminatório e prejudicial à identidade” da criança. Acrescentou que os pais deveriam ser autorizados a escolher o sobrenome da criança. A Corte vê com bons olhos a atribuição, aos futuros cidadãos, de sobrenome formado pelo do pai acoplado ao da mãe, na ordem que o casal preferir. Naturalmente, os pais estão livres de decidir dar apenas um dos sobrenomes, o do pai ou o da mãe.

É interessante que o costume ibérico, que prevalece na Espanha e em Portugal (e que nós herdamos) é uma moda politicamente correta de vanguarda, estabelecida muito antes das imposições atuais. De fato, na Península Ibérica, faz séculos que pai e mãe são tratados com isonomia. (Pelo menos, no momento de dar nome aos filhos.)

A pequena diferença entre os dois países é que os espanhóis colocam o sobrenome paterno primeiro, enquanto os portugueses põem o nome do pai no fim.

Na Espanha, a tradição costuma ser rigorosamente seguida; praticamente todos os espanhóis têm o sobrenome do pai primeiro, e o da mãe em seguida. É por isso que, em sobrenomes dados segundo a norma espanhola, a abreviação do nome de um indivíduo nos parece curiosa. Por exemplo, temos Fidel Castro R., em que o R. corresponde a Ruz, sobrenome materno do pranteado ditador cubano.

Em Portugal, a tradição é respeitada até hoje. Praticamente todos os portugueses têm dois sobrenomes, sendo primeiro o da mãe, em seguida o do pai. Já no Brasil, um pouco por influência das correntes migratórias de um século atrás, um pouco por desconhecimento ou por indisciplina mesmo, a regra lusa nem sempre é seguida, dando lugar a certa cacofonia.

Há brasileiros que têm os dois sobrenomes, bonitinho, na ordem certa. Há os que têm só o do pai. Há ainda cidadãos que carregam três, quatro ou mais sobrenomes, como se fossem de linhagem nobre. Sabe-se até de irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, que têm sobrenomes diferentes.

São coisas nossas.

Minha casa, minha vida

Durante a gestão bolsonárica, o programa de habitação popular “Minha Casa Minha Vida” esteve em hibernação. Estender a mão a quem precisa não era realmente o forte do capitão.

Lula, desde o começo do mandato versão 3.0, prometeu retomar os programas sociais que tinham dormitado por quatro anos – e que são primordiais para quem realmente precisa. Embora tenha vivido, nas últimas décadas, bem acima da carne seca, Luiz Inácio ainda se lembra da infância difícil, quando tudo faltava.

Nunca vi pessoalmente uma implantação do Minha Casa Minha Vida mas já vi fotografias. Que tristeza, minha gente! Aquelas fileiras de casas alinhadas como soldadinhos de chumbo de batalha napoleônica compõem um quadro desanimador.

As casas são todas desesperadamente idênticas. Os terrenos (se é que aquelas minúsculas parcelas podem ser chamadas de “terrenos”) têm rigorosamente a mesma metragem. Até a pintura das casinhas é de um deprimente tom branco sujo. Sujo e uniforme. Não se vê, em todo o loteamento, um arbusto, nem unzinho. Nem grama. Nem um matinho. A impressão é de que falta vida. Nem nossas roupas comuns dependuradas hão de dar jeito.

Acredito que, pra tirar esse aspecto borocoxô, três medidas simples e pouco onerosas deveriam ser tomadas.

Primeiro, que se pense em variar o colorido das casinhas. Basta escolher 5 ou 6 cores e alternar. Vai sumir esse aspecto de acampamento de refugiados.

Segundo, que se plantem árvores ou, pelo menos, arbustos antes de entregar as casas aos contemplados. Não precisa criar uma floresta (se bem que não faria mal), basta uma moita aqui, outra acolá. Com essas manchas de vegetação, o aspecto geral subiria alguns graus.

Terceiro, não é muito complicado acabar com esse aspecto de vila soviética, onde todas as casas são idênticas. Em vez de desenhar uma planta única, que os arquitetos façam o esforço de criar três ou quatro tipos de casa. Que conservem a metragem estipulada, mas que apliquem seu talento a modificar a disposição dos cômodos e os exteriores: uma janela deste lado, uma janela do outro lado, a porta de entrada aqui, a porta de entrada ali. E assim por diante. “Assim, vareia”, como diz o outro.

Não é só porque se destinam ao povão que esses loteamentos têm de ter aspecto de carregação. Vida de pobre já é triste o suficiente. Não vale a pena cultivar a desesperança.

Cúpula de Belém

Abriu-se ontem em Belém uma reunião de cúpula, convocada por Lula, reunindo chefes de Estado dos países amazônicos. Respondem a essa qualificação os países cujo território inclui uma fração da floresta tropical. A mídia disse e repetiu que são oito os países amazônicos. Está errado, a conta não bate.

Na verdade verdadeira, os países amazônicos são nove. E por que razão todos falam de apenas oito? É porque a Guiana Francesa, território francês vizinho de parede de nosso Amapá, apesar de ter a totalidade de sua área coberta pela floresta amazônica, não enviou representantes de alto escalão.

Bem que Luiz Inácio convidou pessoalmente seu colega Emmanuel Macron (que, aliás, está de férias neste momento, descansando num forte pertencente à Marinha e situado na Côte d’Azur). Monsieur Macron não veio nem mandou nenhum de seus ministros. Preferiu enviar representantes de segundo escalão. E por quê?

Evidentemente, Paris não deu a verdadeira explicação, que a linguagem diplomática não permite. Nessas horas, apesar das férias de Macron, alega-se que há “problemas de agenda”. Aos observadores, resta especular. E não é difícil descobrir.

Em primeiríssimo lugar, Macron está profundamente desapontado com a atitude de Lula diante da guerra na Ucrânia. Paris imaginava que, mais vivido e experiente que seu antecessor, Lula tivesse facilidade de compreender a mecânica do mundo. Macron pensava que Lula entendesse que, nesse conflito, há um agressor e um agredido. A obstinação de Luiz Inácio em pôr os dois beligerantes no mesmo balaio e se recusar a condenar Putin pela agressão criou um ambiente de desconfiança e desagrado. Tendo sido um dos primeiros a apoiar Lula e parabenizá-lo pela vitória, Macron decepcionou-se com o apoio que Lula deu (e continua dando) a Putin. Em Paris, a atitude de Lula soou como traição.

Em segundo lugar – e essa foi a gota d’água – a França não foi convidada a participar da cúpula de Belém como país amazônico, mas como Estado associado. Em suma, como participante de segunda classe, daqueles que a gente convida de favor. Se o chefe de Estado francês tivesse vindo, teria sido percebido como uma espécie de penetra. Diante dessa condição inaceitável, Macron não veio.

Luiz Inácio fez mal em não prestigiar o colega francês. Não se deve maltratar gratuitamente os amigos, especialmente aqueles que te deram a mão num momento difícil. Além de mostrar mau-caratismo, o descaso pode custar caro e fechar portas.

O Brics

José Horta Manzano

O clube chamado Brics não passa de fantasia sem qualquer consistência. Esse acrônimo foi bolado vinte anos atrás por um economista do banco Goldman Sachs. O rapaz teve a ideia de enfileirar a letra inicial de cada um dos países que, segundo a bola de cristal daqueles tempos, dominariam a economia global por volta de 2050. Brasil, Russia, India, China. Deu: Bric. Anos mais tarde, talvez na intenção de incluir um país africano no elenco, foi acrescentada a África do Sul (South Africa) e o acrônimo virou Brics.

Como se vê, entraram na mesma sacola países que quase nada têm em comum além do fato de serem promessas para o futuro. A Rússia tem tanto a ver com a África do Sul quanto a China tem a ver com o Brasil. No fundo, a qualidade comum aos membros do clubinho é ter uma população importante, se bem que a África do Sul nem tanto.

Dirigentes do Brics se reúnem com certa frequência e tomam decisões de pouca relevância. A heterogeneidade dos membros é tão grande que até o nome do clube flutua no entendimento de cada um. Veja a imagem reproduzida no alto deste artigo: a própria Folha de SP, que costuma ser cuidadosa nos detalhes, hesita entre “os Brics” e “o Brics”.

É verdade que aquele “s” no final parece indicar plural. Mas é só impressão. Como Mercosul, Brics é um nome coletivo, não admite plural. Quem diz “os Brics se reúnem” deveria também dizer “os Mercossuis se reúnem”. Não se deixe impressionar pelo “s” final. O Brics é suficiente, assim como o pires e o lápis.

A associação é atualmente composta por 5 países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desses cinco, dois são ditaduras autoritárias (China e Rússia) e um está a caminho (Índia). Pior que isso: o ditador russo está na lista vermelha da Interpol com ordem de captura emitida pelo Tribunal Penal Internacional. Para ele, é temerário botar um pé fora de suas fronteiras.

A população da Índia é 25 vezes maior que a da África do Sul. O PIB da China, pelo conceito ppp, é 3 vezes maior que o da Índia, 7 vezes maior que o do Brasil ou da Rússia, 30 vezes maior que o da África do Sul. A assimetria econômica entre os membros é paralisante.

O distinto leitor e a encantadora leitora hão de convir que, com sócios díspares e sem um objetivo comum, a associação tem chances magras de prosperar. A continuar assim, vai acabar se tornando um agrupamento de países-súditos da China.

Caso o Brics aceite novos membros nos próximos anos, a ascendência chinesa sobre todos vai se tornar ainda mais evidente. O Brasil deveria combater vigorosamente toda expansão do clube.

Não sei se o lulopetismo já se deu conta de que o preço a pagar para levar seu antiamericanismo às últimas consequências é jogar-se nos braços da China. É bom que comecem a pensar nisso com urgência porque, sabendo ou não, é o que estão fazendo.

A sabedoria popular ensina que não se deve trocar o certo pelo duvidoso.

Lítio

José Horta Manzano

O lítio é um metal de múltiplas utilidades. Com a irrupção da internet e de seus aparelhos conectados, o lítio tornou-se mais procurado. A perspectiva da fabricação maciça de carros elétricos pressionou o preço desse metal e tem excitado investidores em busca de novos negócios.

Cada vez mais precioso e mais procurado, o lítio, embora raro, é necessário na fabricação de telefones celulares, laptops, câmeras digitais, veículos elétricos, pacemakers, relógios, óculos especiais, certos tipos de cerâmica. Determinadas peças de alta tecnologia da indústria aérea, de bicicletas e de trens-bala também requerem lítio. Ar condicionado e sistemas de secagem industrial também precisam de lítio. Há ainda o uso terapêutico do lítio, usado em psiquiatria.

Na atualidade, a maior parte do lítio extraído da superfície da Terra é destinada às baterias de automóveis elétricos. Só pra ter uma ideia da necessidade desse material no futuro próximo, saiba-se que a União Europeia já proibiu a venda de carros térmicos novos (gasolina/diesel) a partir de 2035. Daí pra frente, todo carro novo terá de ser elétrico. Mais cedo ou mais tarde, o mundo inteiro virá atrás. O ano de 2035 é amanhã.

O Vale do Jequitinhonha (MG) tem chamado a atenção de investidores estrangeiros por conter lítio em suas terras e pela possibilidade de extraí-lo de forma ecológica. A etiqueta “lítio verde” promete uma extração menos agressiva para o meio ambiente.

Semana passada, uma reportagem do Estadão deu ênfase ao lítio das Minas Gerais. A empresa interessada em extrair o metal é uma certa Sigma Lithium, criada no Brasil, registrada no Canadá, inscrita na bolsa americana. Como se vê, puro sangue nacional. Enquanto isso, já outras três grandes mineradoras internacionais estão a instalar-se no mesmo Vale do Jequitinhonha, recriando, 350 anos depois, nova corrida ao “ouro” nas Gerais.

O artigo se encanta com os bilhões de dólares que serão investidos e com os milhares de empregos que serão criados.

Quanto a mim, fico pensativo. Os “milhares de empregos” serão, em angustiante maioria, de peão de obra. Quem se lembra do afligente espetáculo da Serra Pelada da década de 1980 tem uma ideia do que pode ser a extração do lítio mineiro. Certamente o retrato vai sair melhor desta vez, com máquinas gigantescas fazendo o trabalho pesado, mas, logo atrás, vêm os auxiliares. Os “milhares de empregos” não hão de ser destinados unicamente a funcionários administrativos.

Por seu lado, fico com a desagradável impressão de que, mais uma vez, nos deslumbramos com a entrada de dinheiro fácil e deixamos de pensar no futuro. Dinheiro grosso vai entrar, naturalmente, com os investimentos. Só que o lítio não é riqueza infinita. Um dia, talvez logo, vai acabar. E aí como fica? Não teremos mais nada para atrair novos investimentos.

Me parece que este é o momento ideal de pensar em adicionar valor a esse lítio. Em vez de vendê-lo de caçamba, poderíamos beneficiá-lo e assim ganhar muito mais. O Brasil tem boa tecnologia. Para atingir o estágio de excelência em produção de baterias para telefone por exemplo, não falta muito. O BNDES ou o Banco do Brics (alô, dona Dilma!) podem perfeitamente financiar o investimento que está faltando para desenvolver essa tecnologia.

Se nada for feito agora, vamos continuar exportando matéria prima para que outros agreguem valor e enriqueçam. E vamos continuar à espera do salvador da pátria, aquele que nos erguerá ao patamar das nações justas, ricas e desenvolvidas.