José Horta Manzano

Nos últimos anos, psiquiatras e psicólogos americanos vêm observando com preocupação um aumento na frequência de episódios que sugerem sinais de confusão cognitiva por parte de Donald Trump. Durante seus discursos, que hoje se estendem por cerca de 82 minutos – quase o dobro da média de 45 minutos registrada na campanha de 2016 –, o ex-presidente muitas vezes demonstra dificuldades de articulação. Há casos em que palavras são pronunciadas pela metade, frases ficam incompletas ou se encerram com terminações inventadas, o que torna suas falas, em vários momentos, desconexas e de difícil compreensão até mesmo para seus apoiadores mais fiéis.

Mais do que simples lapsos verbais, essas manifestações vêm acompanhadas de um padrão preocupante: decisões impulsivas, tomadas sem planejamento estratégico, que muitas vezes são revertidas pouco tempo depois. Esse comportamento errático tem gerado instabilidade tanto na política externa quanto na condução da economia americana. A volatilidade das posições presidenciais cria um ambiente de expectativa constante, em que aliados e adversários se veem obrigados a reagir a movimentos inesperados, dificultando qualquer esforço de governabilidade a longo prazo.

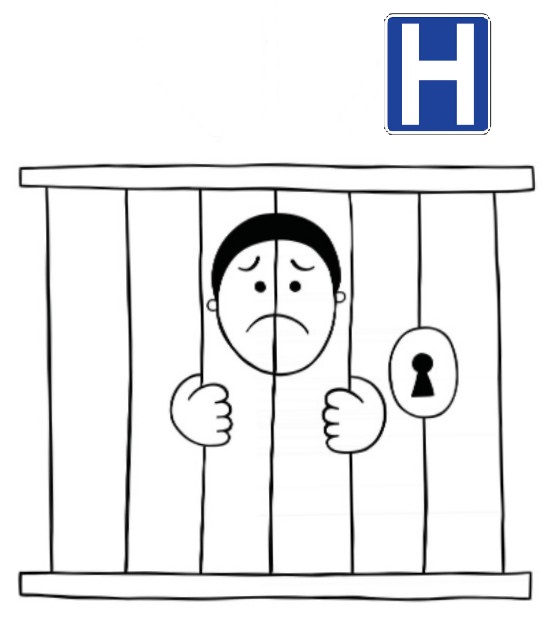

Diante desse cenário, até mesmo figuras influentes do Partido Republicano passaram a se perguntar à boca pequena se Trump estaria fisica e mentalmente apto a exercer a função de chefe de Estado. Embora tais dúvidas ainda sejam tabu em parte do eleitorado, o desconforto é palpável entre especialistas em saúde mental, analistas políticos e líderes institucionais.

Esse ambiente de incerteza, com contornos de pré-catástrofe, tem levado muitos americanos a refletir sobre os limites do poder presidencial. Afinal, será que o modelo criado no final dos anos 1700, com o objetivo de substituir a figura do rei da Inglaterra por um presidente forte e autônomo, ainda é compatível com a complexidade dos tempos atuais?

O sistema presidencialista dos Estados Unidos foi, à sua época, uma inovação. Mas os desafios do século XXI exigem nível mais elevado de equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. A atual configuração concentra um volume extraordinário de poder numa única pessoa. Num mundo interconectado e repleto de tensões geopolíticas, um único erro de cálculo – e Trump já cometeu vários – pode ser suficiente para desencadear um enfrentamento bélico de proporções calamitosas.

Talvez seja chegada a hora de um debate nacional mais amplo, não apenas sobre a saúde e a aptidão dos candidatos à Presidência, mas sobre a própria estrutura de comando da maior potência do planeta. Rever as atribuições e os limites do cargo pode ser um passo essencial para proteger a democracia americana de seus próprios excessos – e dos riscos representados por lideranças instáveis.