Criminalizar gerúndio por causa do gerundismo é uma bobagem atroz

Sérgio Rodrigues (*)

Outro dia recebi de um conhecido uma mensagem que primeiro me fez sorrir, mas logo me deixou triste. O sujeito dizia que, refletindo sobre um conjunto de dados, tinha chegado a determinada conclusão.

Dados e conclusão não vêm ao caso. O que merece atenção aqui é a cunha que o meu conhecido achou importante meter no texto, entre parênteses: “Analisando (desculpe o gerundismo!) as informações disponíveis, concluo que…”.

Pensando por alguns segundos, concluí que precisava pensar por mais alguns segundos. Foi aí que a graça inicial daquilo (como assim, chamar um gerúndio perfeitamente funcional de “gerundismo”, com exclamação e tudo?) deu lugar a uma certa tristeza.

O cara não está entendendo bem o que se passa, e tem numerosa companhia. Muita gente no Brasil ouviu cantar o galo gerundista do telemarketing e concluiu que toda forma verbal terminada em “-ndo” é um ruído, um arroto, uma gafe.

Trata-se de uma bobagem atroz. O gerúndio é bacana. Versátil, vem sendo usado desde o nascimento da língua portuguesa para expressar ideias de continuidade ou frequência e criar outras modulações de tempo, modo e causa.

Trata-se de uma bobagem atroz. O gerúndio é bacana. Versátil, vem sendo usado desde o nascimento da língua portuguesa para expressar ideias de continuidade ou frequência e criar outras modulações de tempo, modo e causa.

Embora também possam ser encontradas assumindo outras formas no vasto mundo da língua, essas ideias muitas vezes têm no gerúndio sua expressão mais elegante e concisa.

“Senhor, esteja aguardando na linha que vamos estar informando quando o senhor vai estar recebendo o produto” é uma frase ridícula, óbvio. No entanto, partir daí para condenar todos os gerúndios equivale a responsabilizar a bola pelo 7 a 1.

O que se chama de gerundismo é o vício canhestro de tratar como frequentativas –isto é, habituais, que se repetem– todas as ações do mundo. Mesmo a construção que esse modismo terminou avacalhando tem o seu lugar: “Nos próximos meses não vou viajar, estarei estudando para o Enem”.

Sendo o Brasil um país pouco letrado, com índices de leitura capazes de precipitar monges taoístas em abismos de angústia e revolta, não surpreende que tantas vezes o pessoal acabe se confundindo com a fronteira entre o abuso e o uso razoável de determinado recurso.

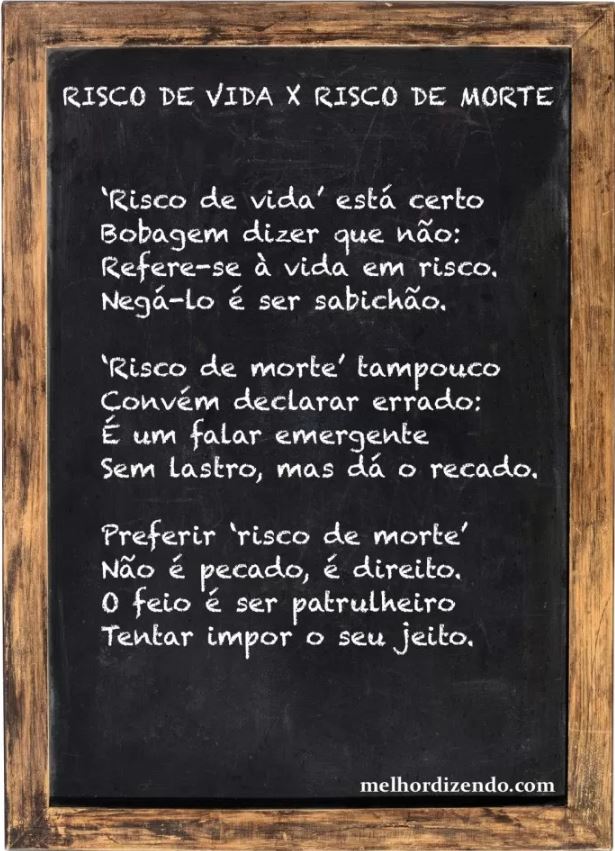

Quando sabemos que sabemos pouco, é natural que nossa insegurança transforme a liberdade de escolha, valor fundamental da ética e da estética, em campo minado. Daí o velho apego brasileiro à hipercorreção e a regras autoritárias em letras garrafais: isso está CERTO, aquilo está ERRADO, fim de papo.

Quando sabemos que sabemos pouco, é natural que nossa insegurança transforme a liberdade de escolha, valor fundamental da ética e da estética, em campo minado. Daí o velho apego brasileiro à hipercorreção e a regras autoritárias em letras garrafais: isso está CERTO, aquilo está ERRADO, fim de papo.

Juntando-se a esse quadro um dos mais clássicos mal-entendidos da lusofonia, a trama se adensa. “Ah, os portugueses não usam o gerúndio” é uma ideia falsa. Essa forma nominal do verbo tem emprego firme em certas regiões de Portugal.

Ainda que fosse verdadeira, supor que a “brasilidade” rebaixaria de alguma forma o gerúndio é pura vira-latice. “A dizer” não tem nada de intrinsecamente superior a “dizendo”. Na verdade, poderia até ser visto como um uso bárbaro por um conservador radical que tomasse o português camoniano como padrão-ouro do idioma.

Com seus “reis que foram dilatando a fé, o Império, e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando”, tirem o gerúndio de Camões e verão Os Lusíadas se desfazendo em milhares de caquinhos.

(*) Sérgio Rodrigues é escritor e jornalista. O artigo reproduzido foi publicado originalmente na Folha de São Paulo.